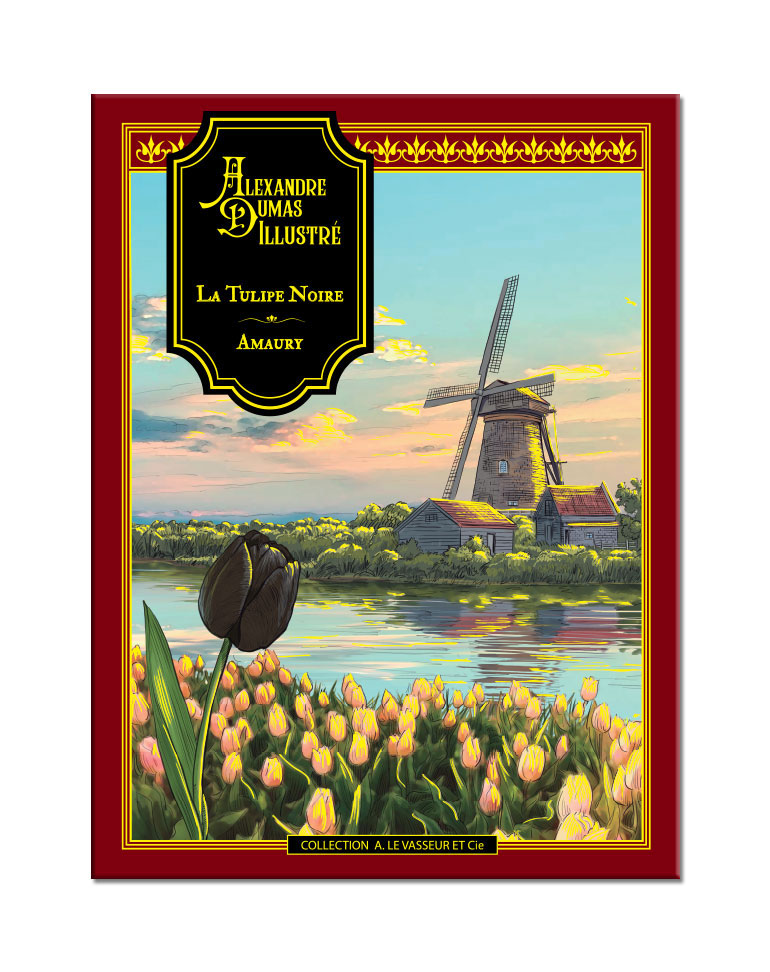

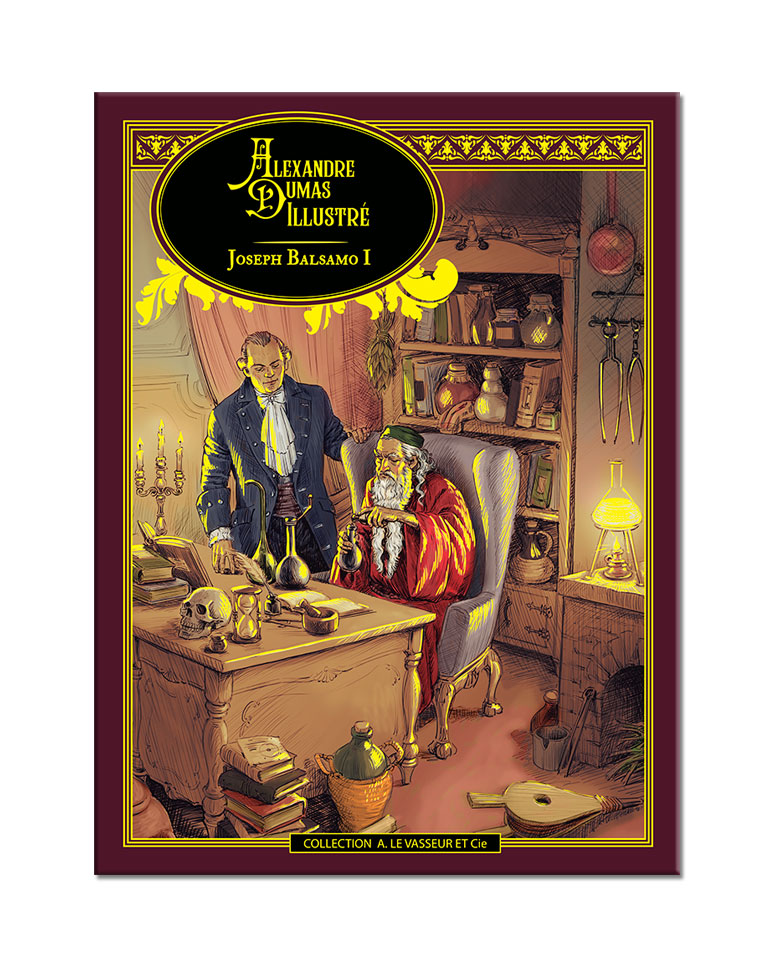

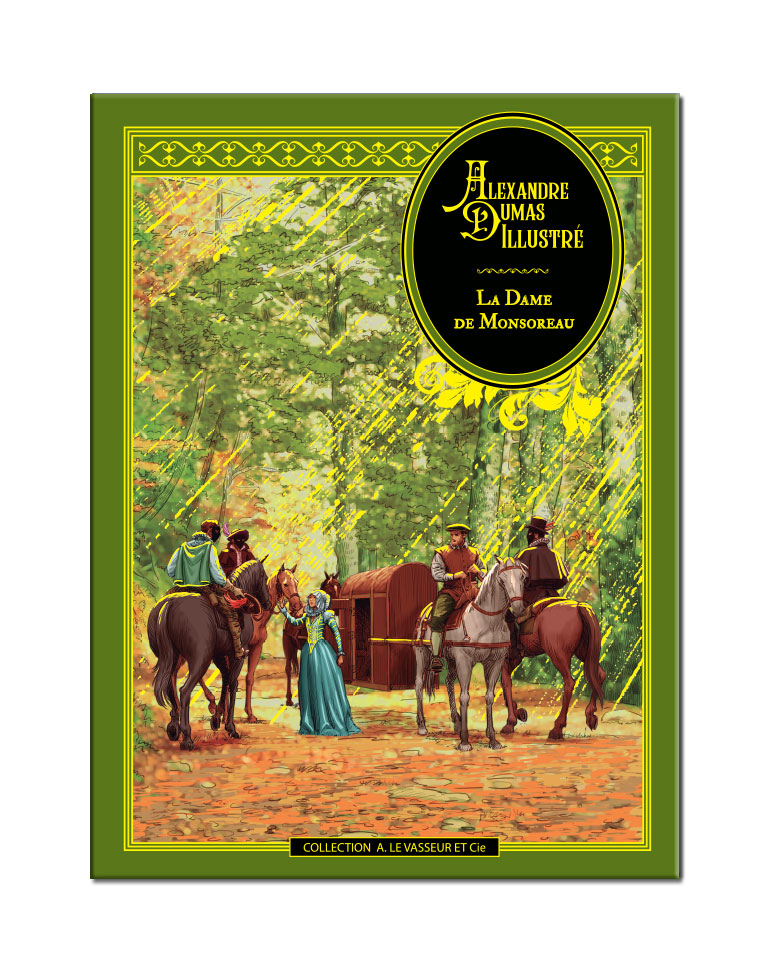

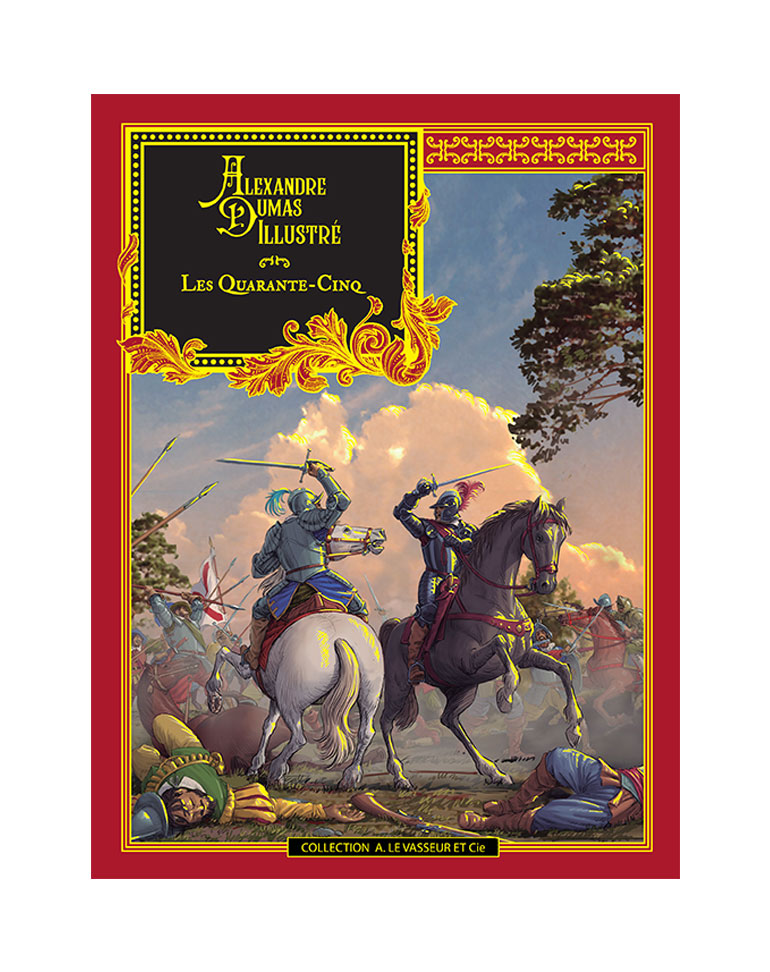

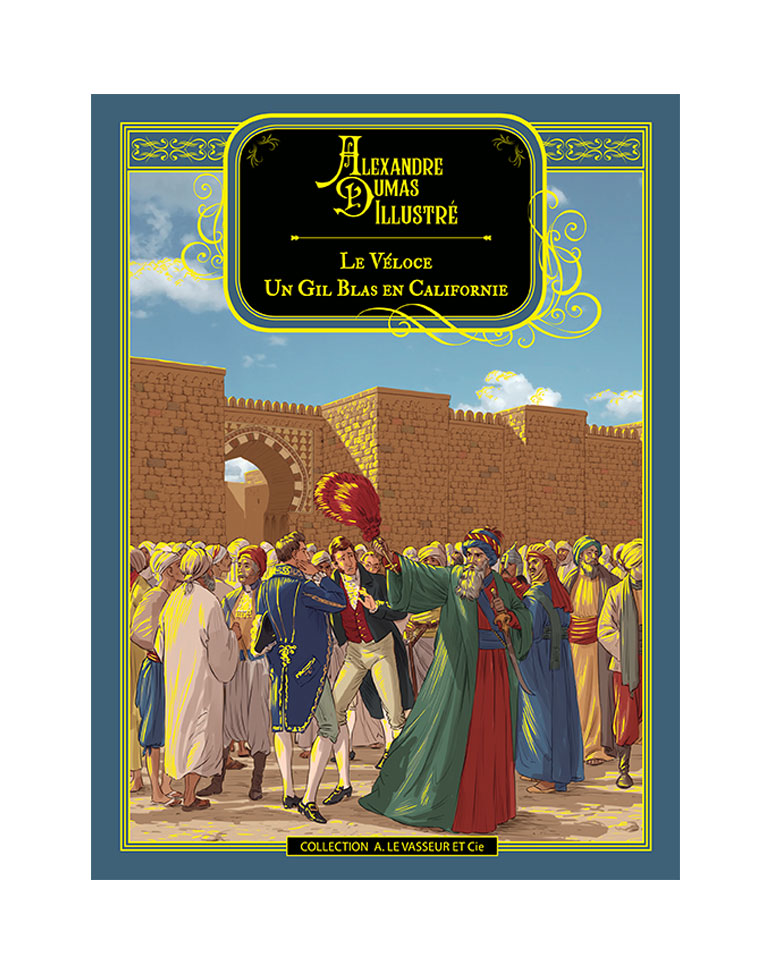

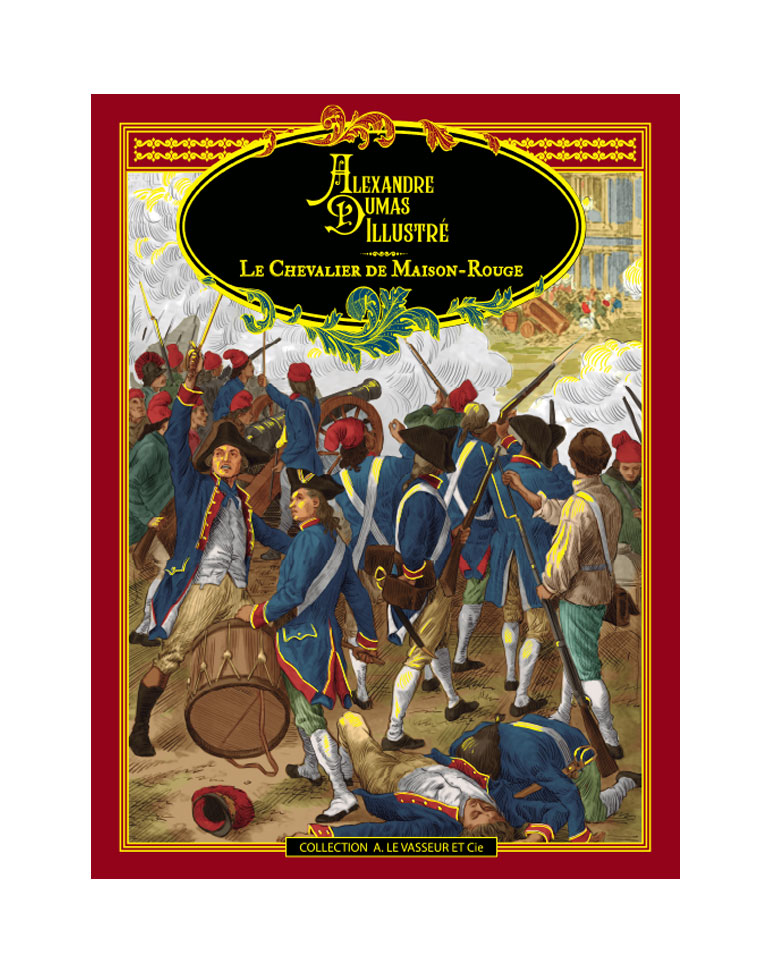

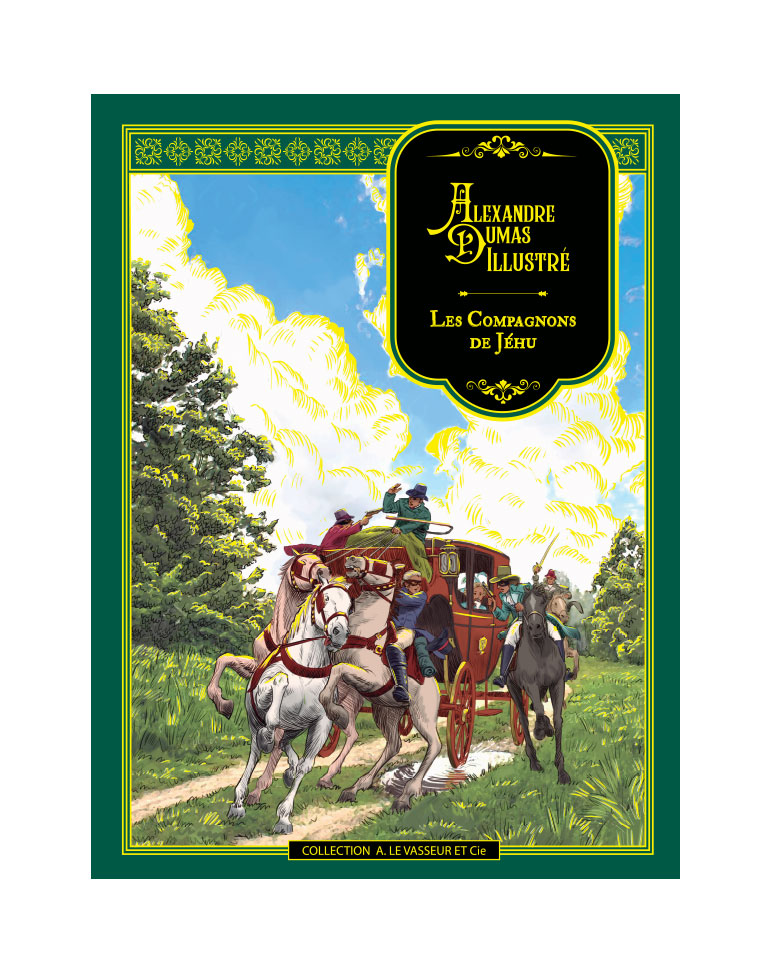

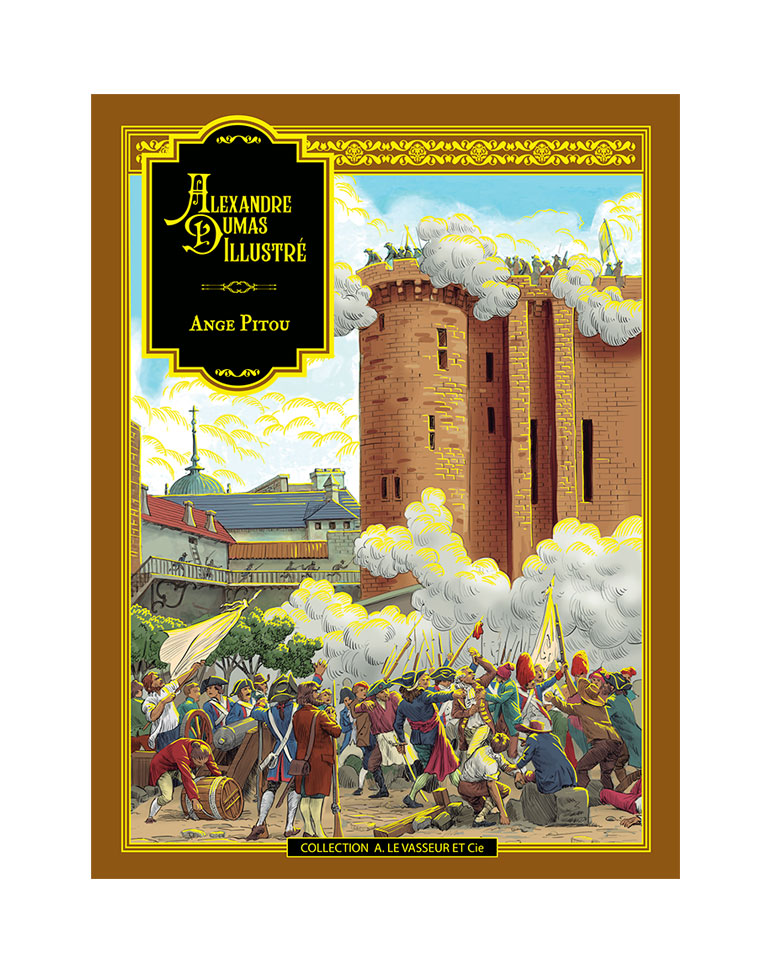

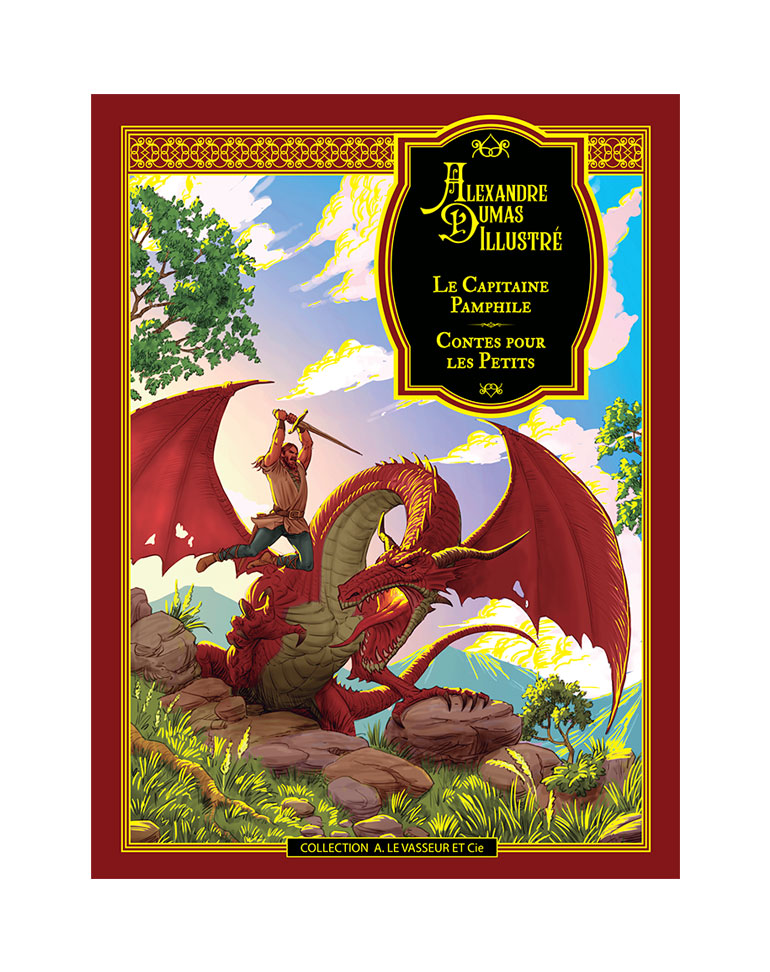

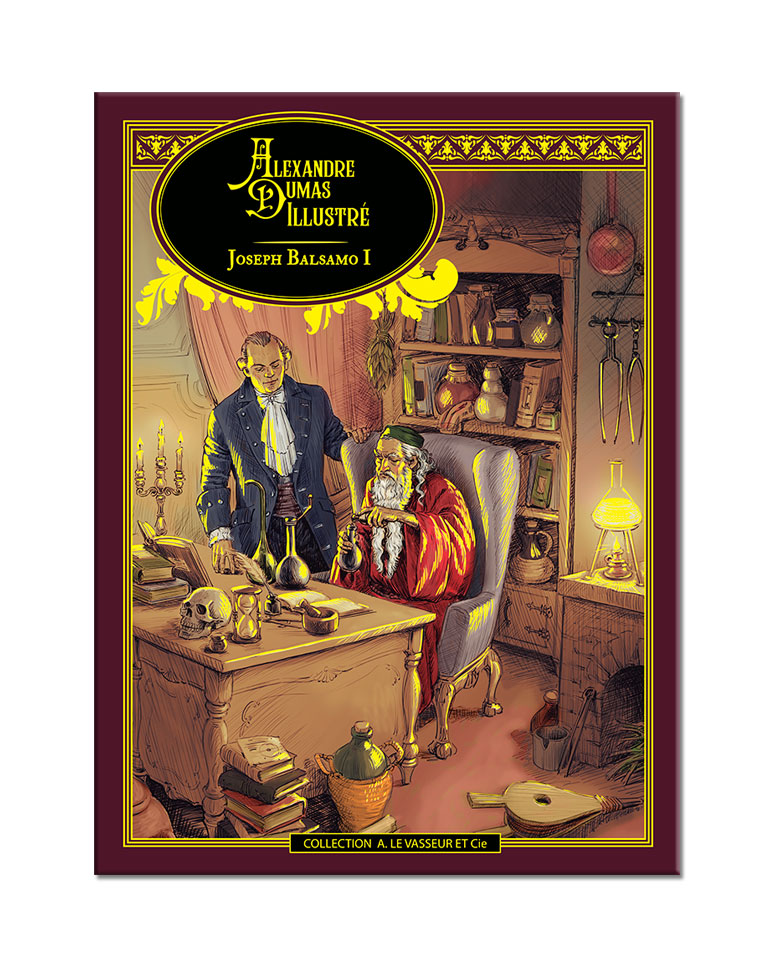

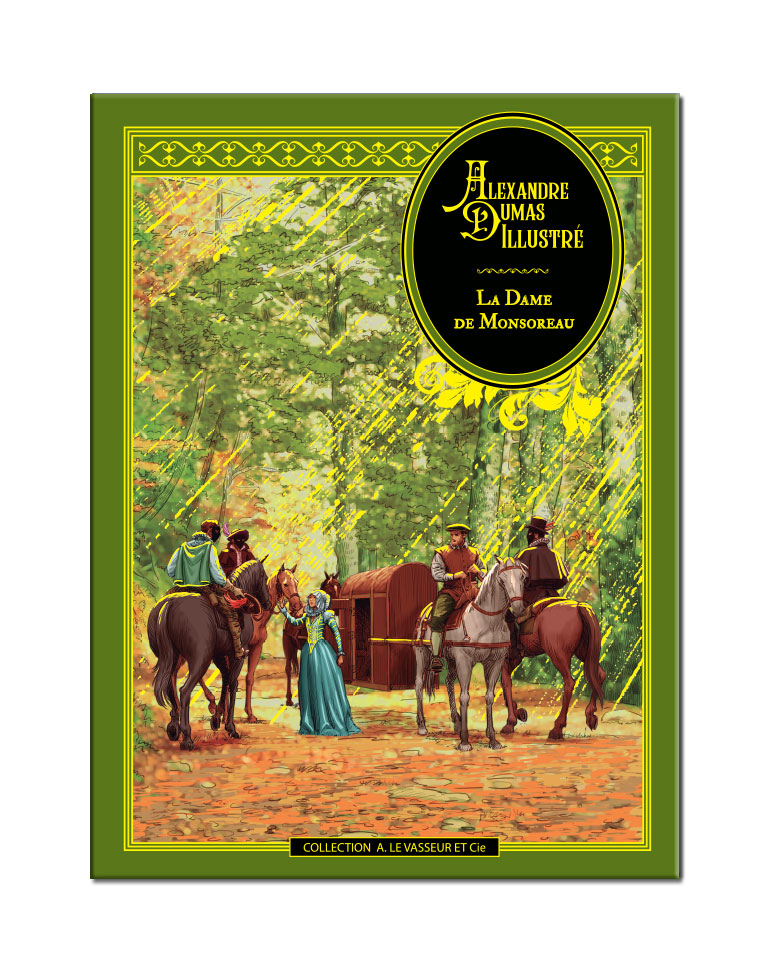

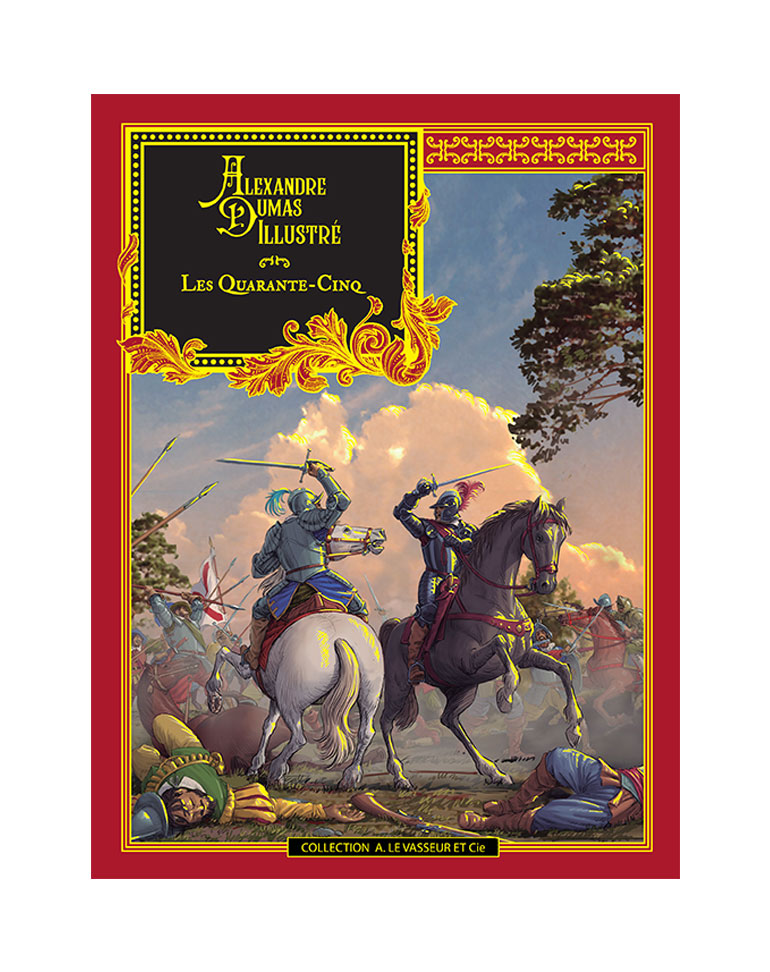

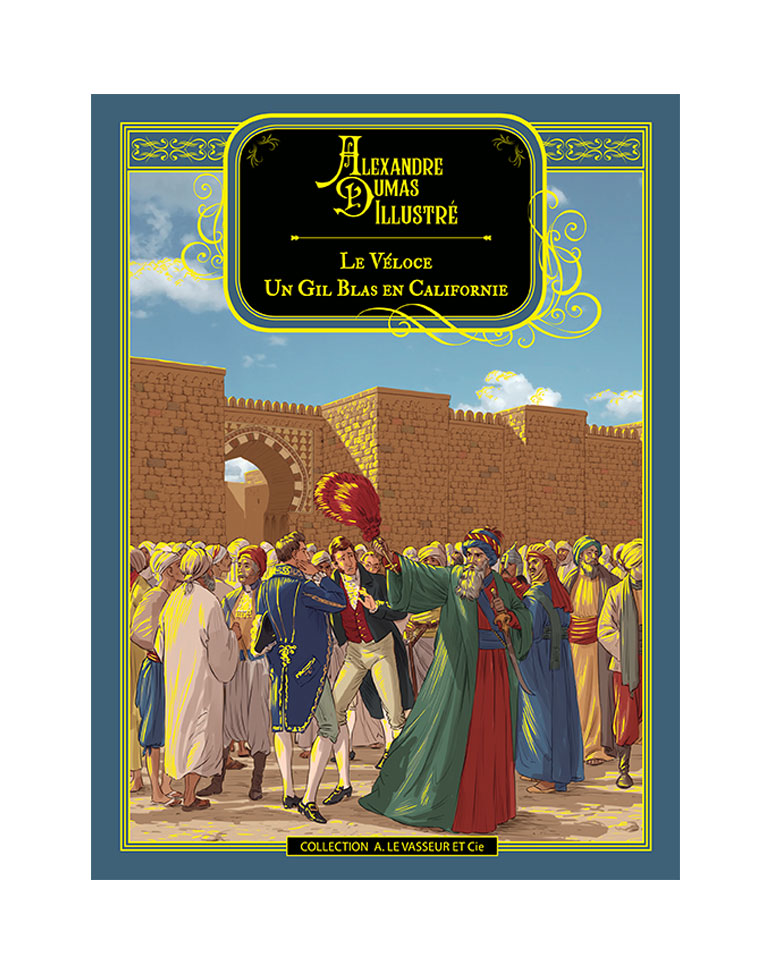

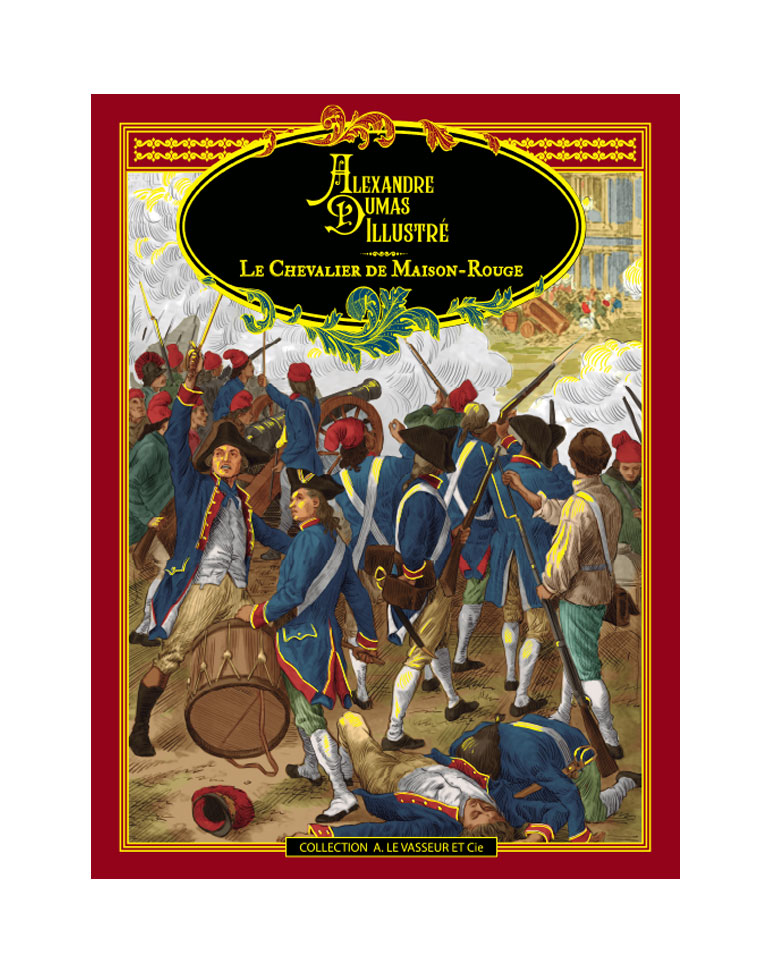

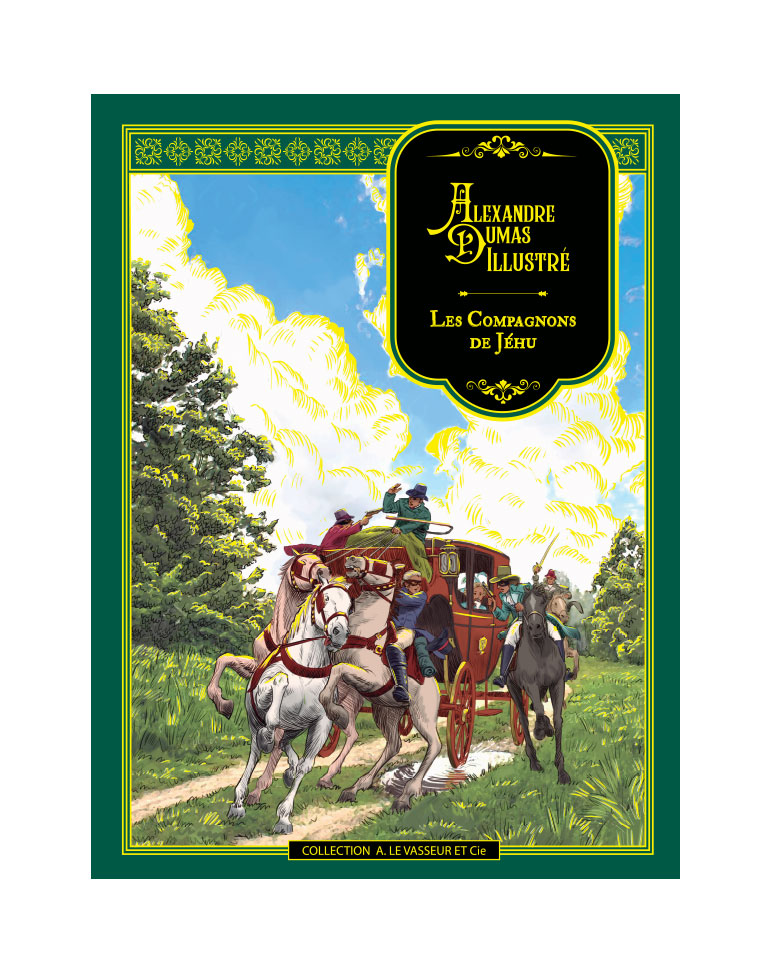

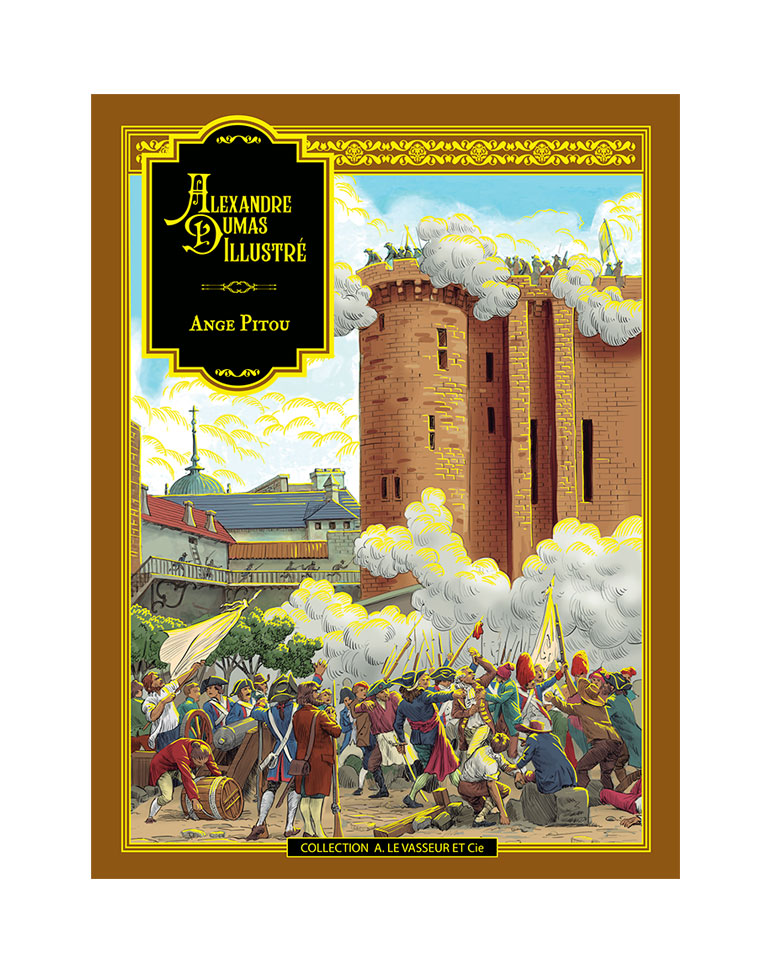

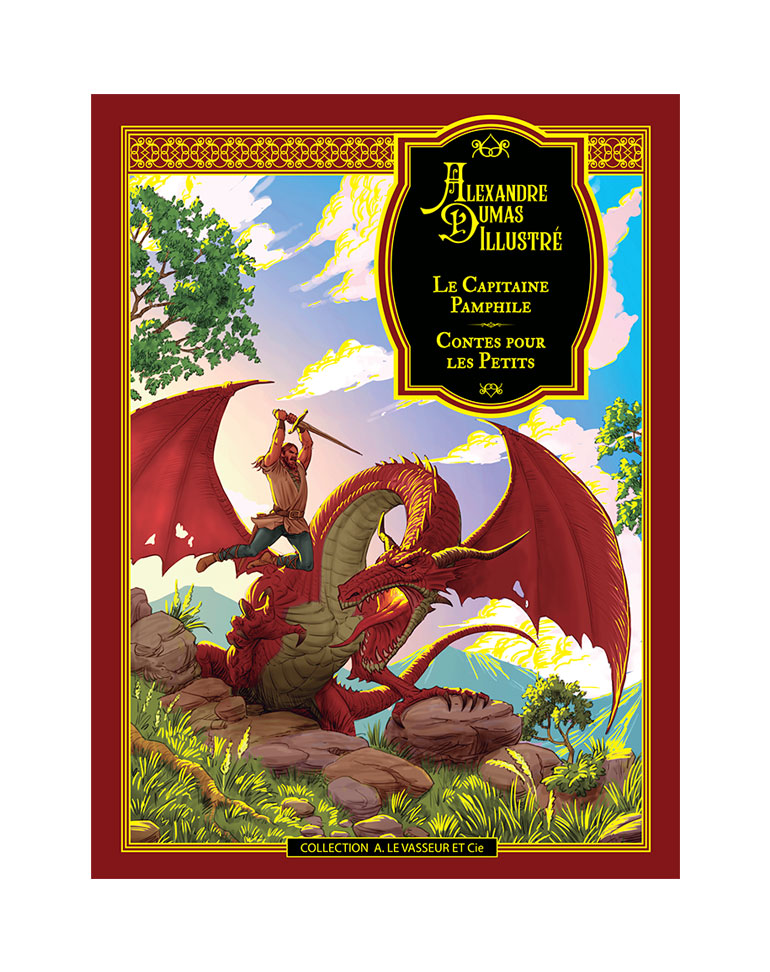

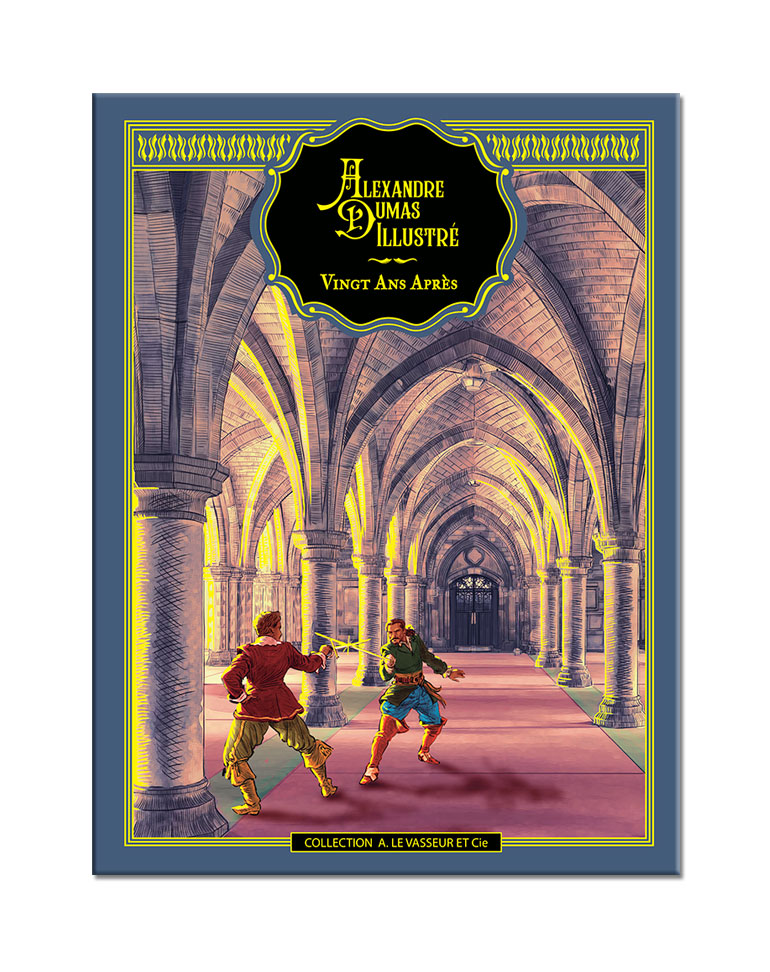

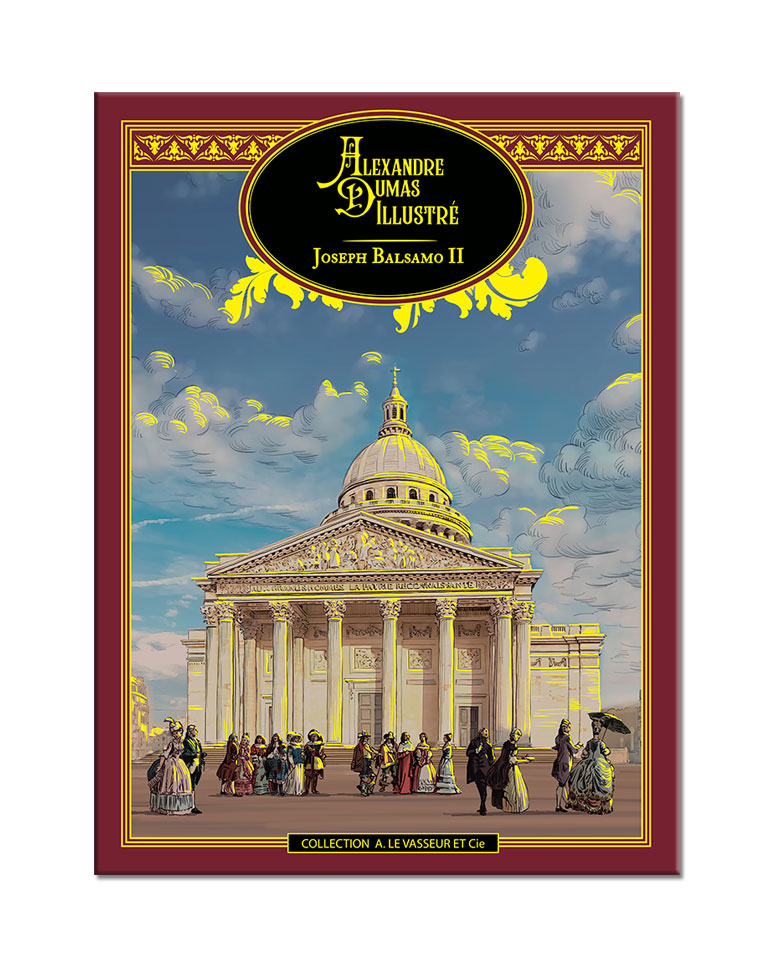

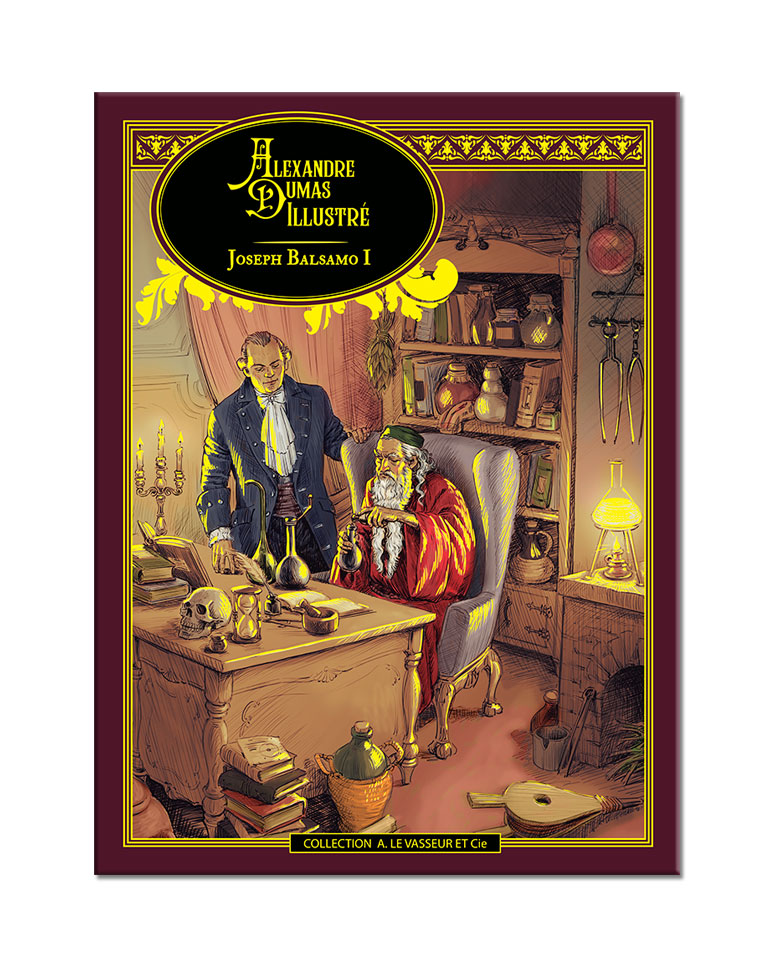

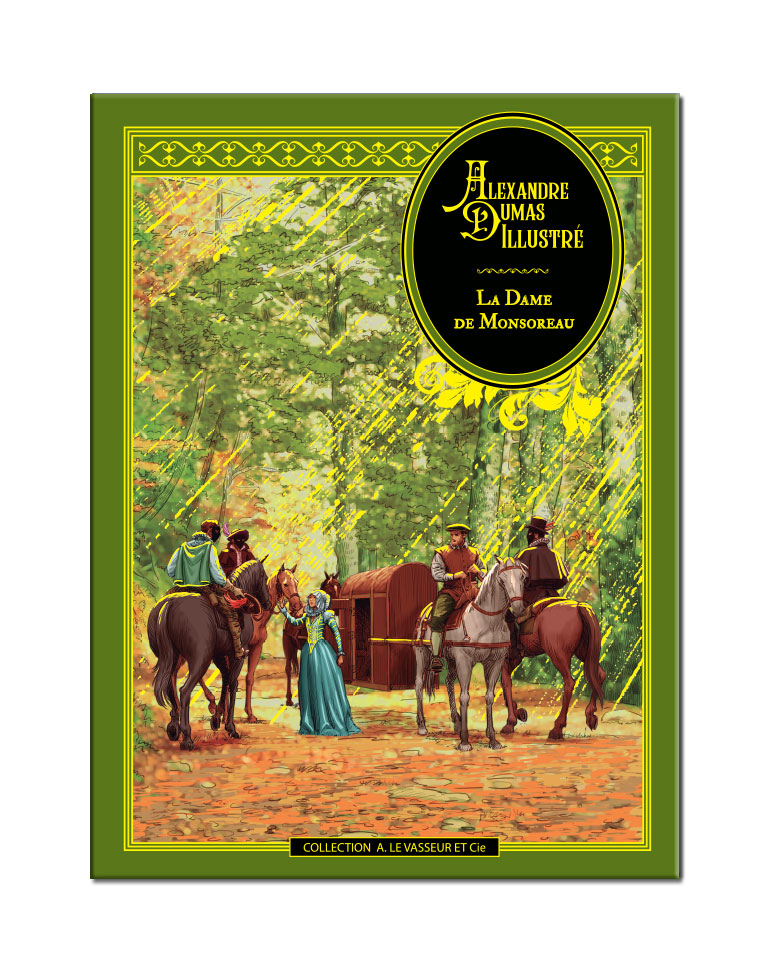

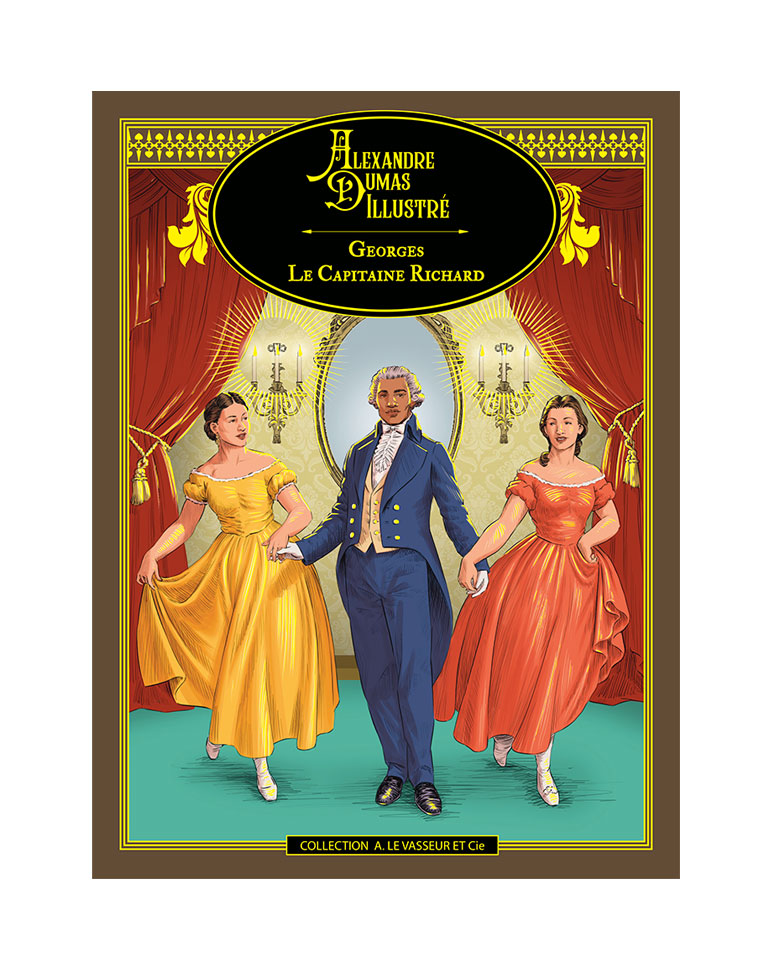

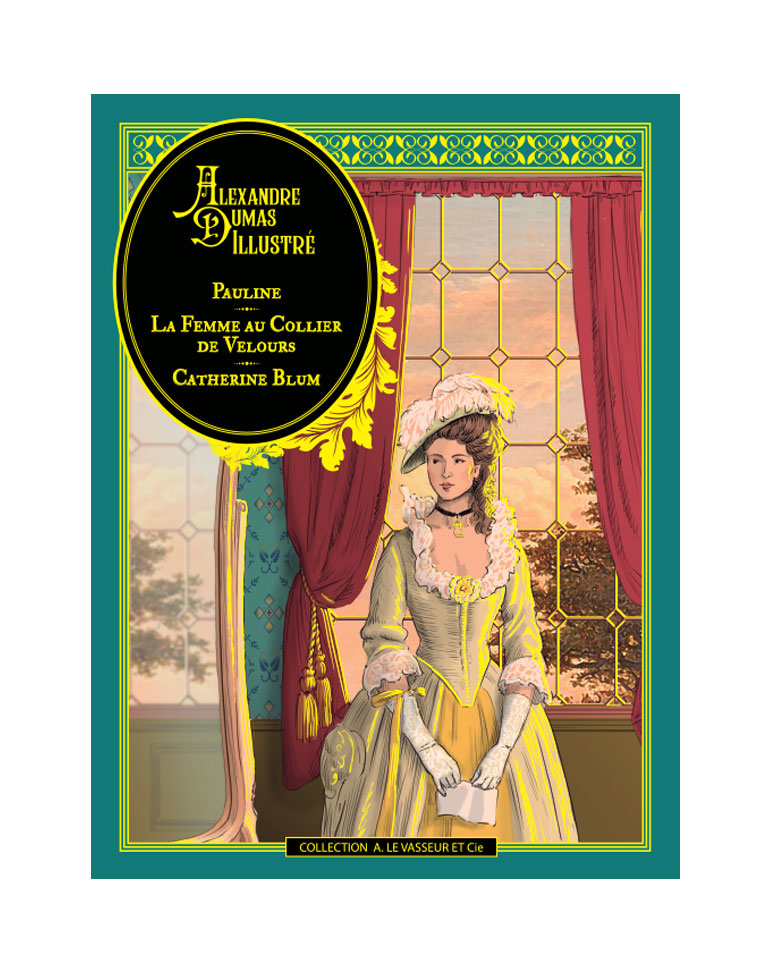

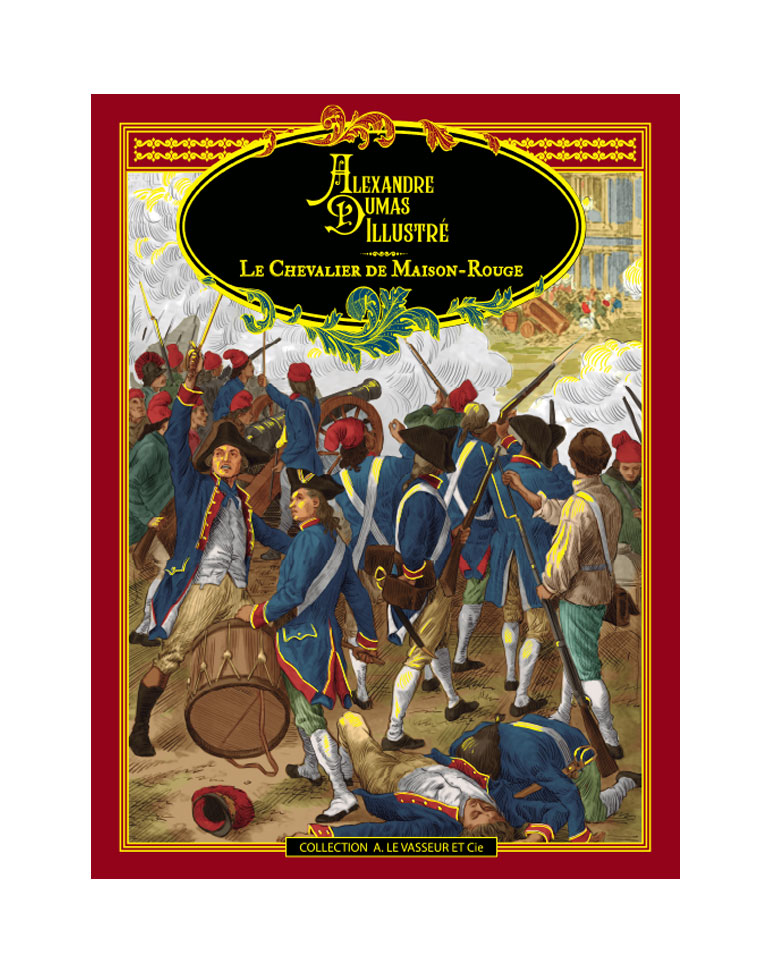

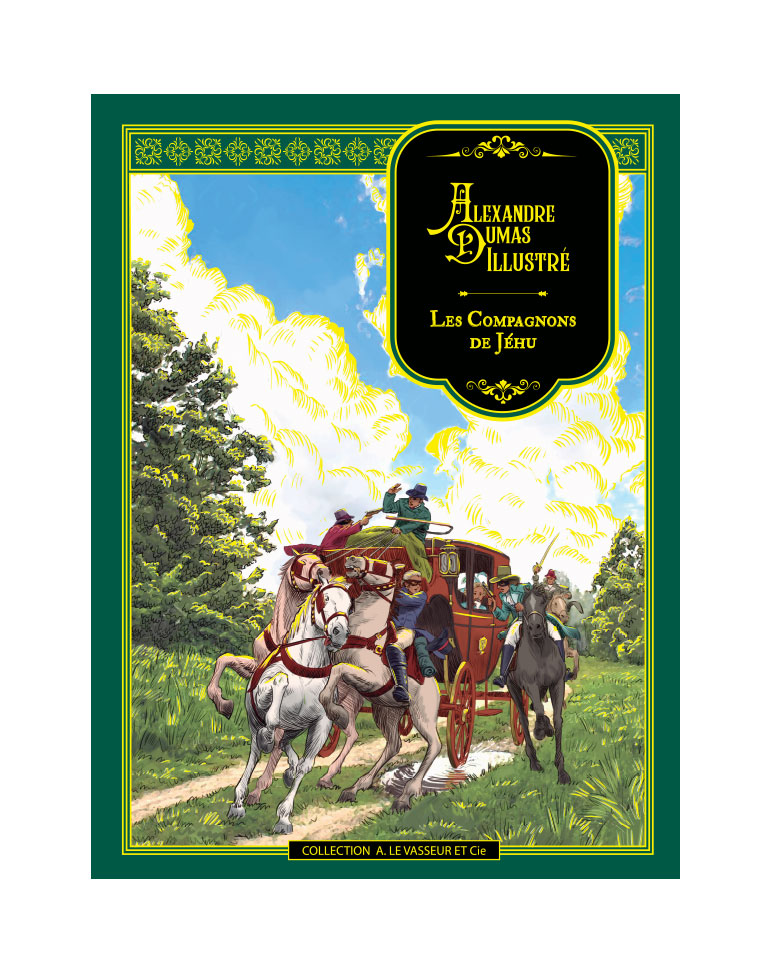

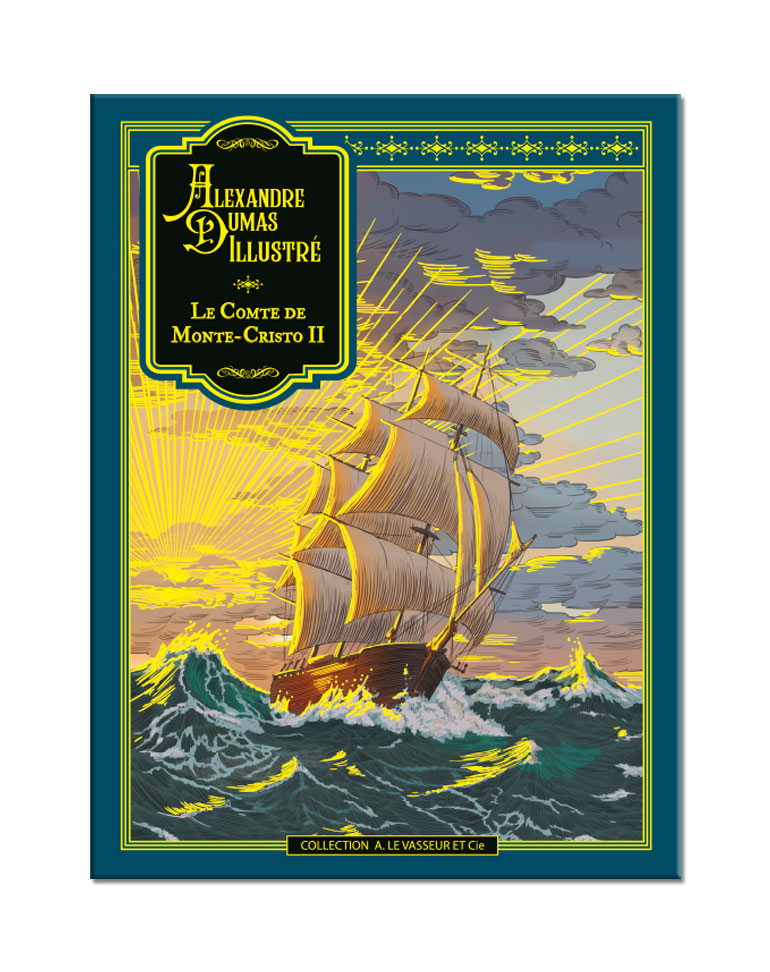

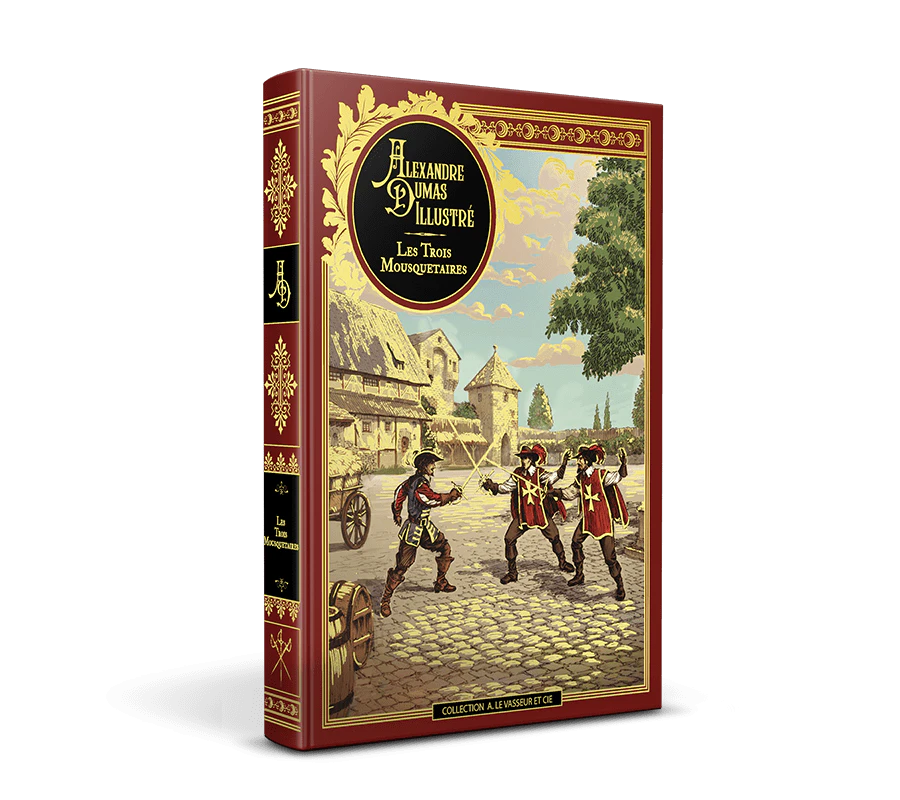

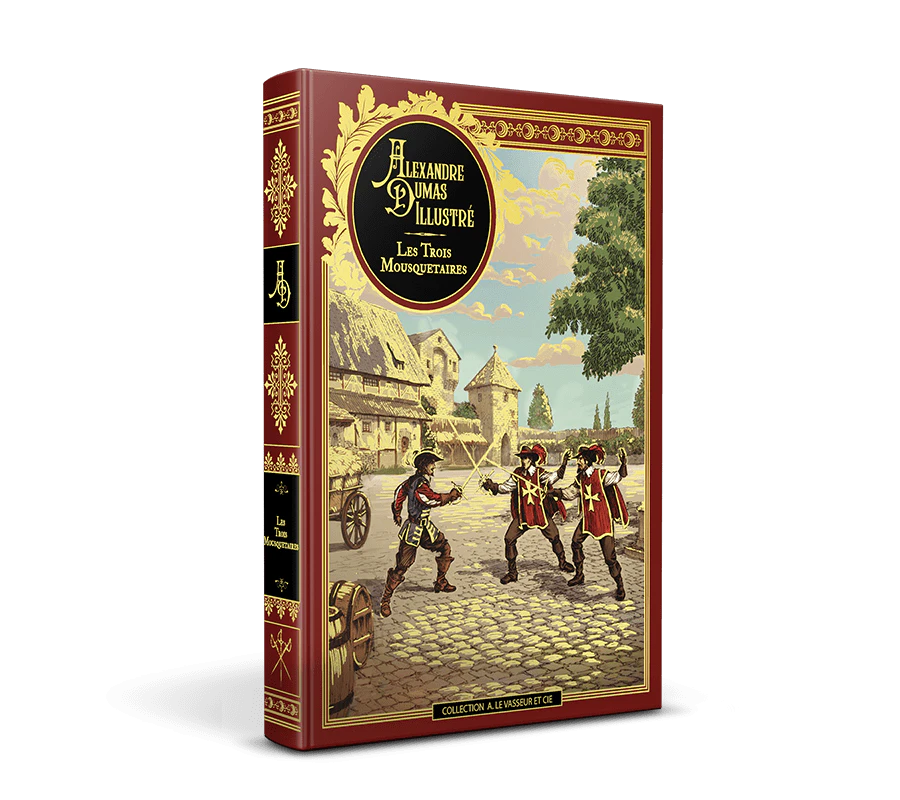

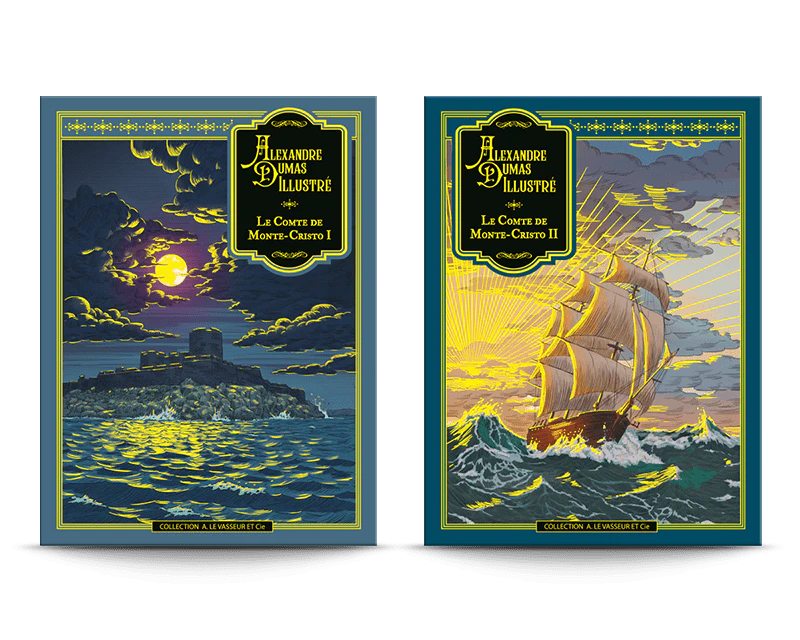

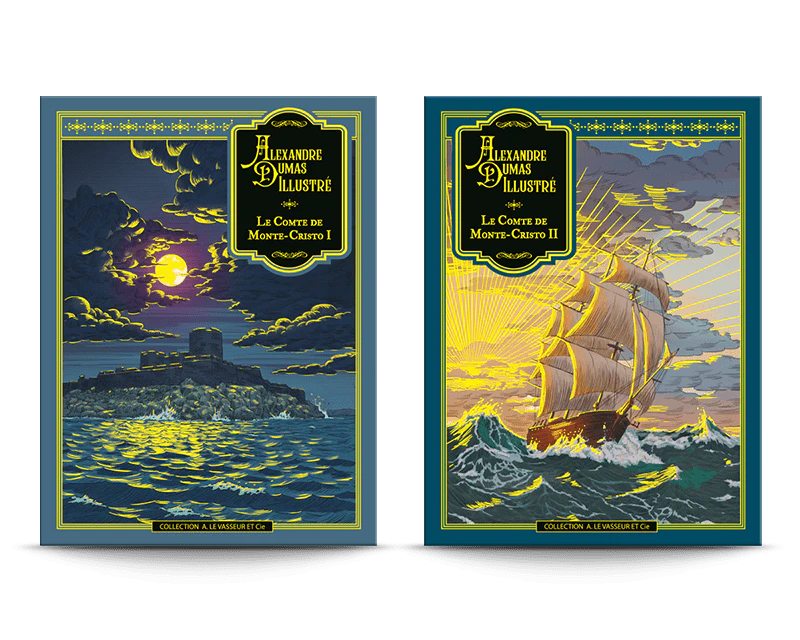

Alexandre Dumas Illustré

Cette collection n’est plus disponible, vous seriez peut être intéressé par

Cette collection n’est plus disponible, vous seriez peut être intéressé par

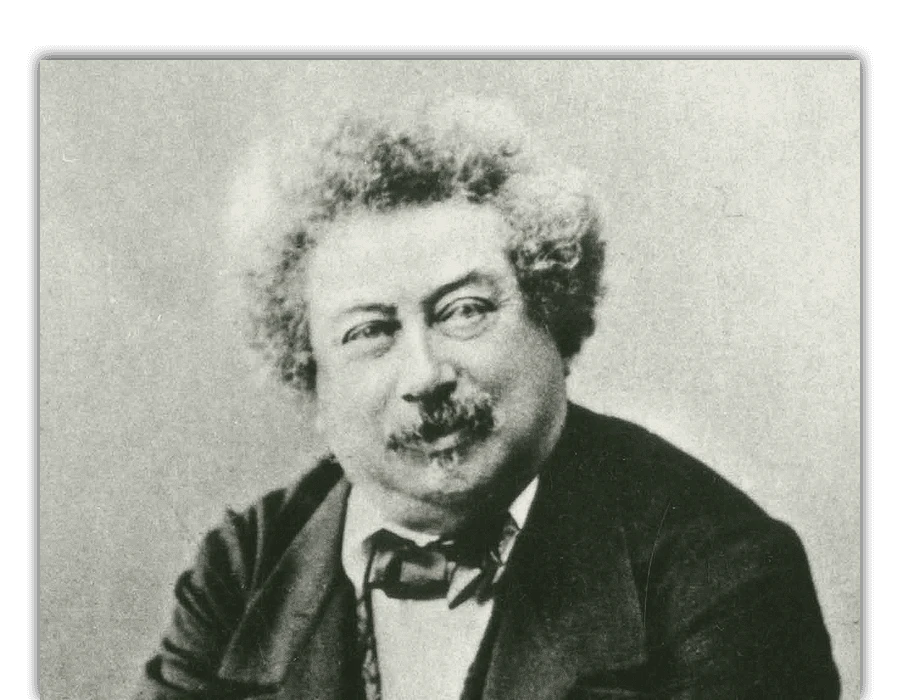

Alexandre Dumas incarne plus que quiconque le roman. Sa prodigieuse inventivité, son sens de l’intrigue, ses personnages animés de passions et de sentiments (amour, haine…) excessifs, et sa formidable capacité à enchaîner des péripéties qui tiennent le lecteur en haleine de la première à la dernière page, sont les clés d’un succès qui se répète avec chaque nouvelle génération.

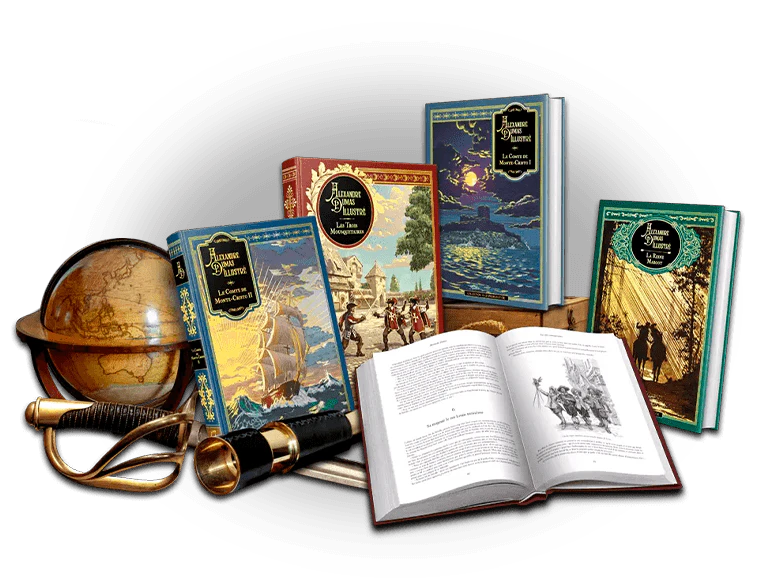

Les meilleures œuvres du grand écrivain français illustrées par de grands artistes de son temps tels que Doré, Leloir, Désandré... et bien d’autres. Une occasion unique de créer une bibliothèque de chefs-d’œuvre littéraires avec l'édition classique d’A. Le Vasseur et Cie.

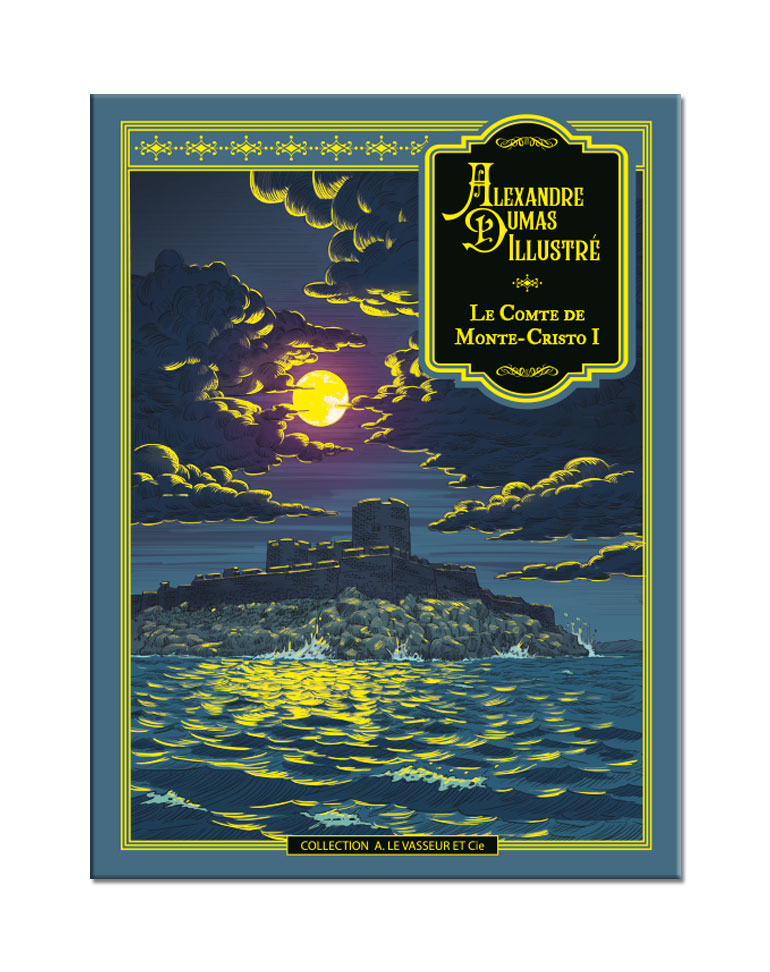

« Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le trois-mâts le Pharaon, venant de Smyrne, Trieste et Naples.

Comme d’habitude, un pilote côtier partit aussitôt du port, rasa le château d’If, et alla aborder le navire entre le cap de Morgion et l’île de Rion.

Aussitôt, comme d’habitude encore, la plate-forme du fort Saint-Jean s’était couverte de curieux ; car c’est toujours une grande affaire à Marseille que l’arrivée d’un bâtiment, surtout quand ce bâtiment, comme le Pharaon, a été construit, gréé, arrimé sur les chantiers de la vieille Phocée, et appartient à un armateur de la ville. [...]»

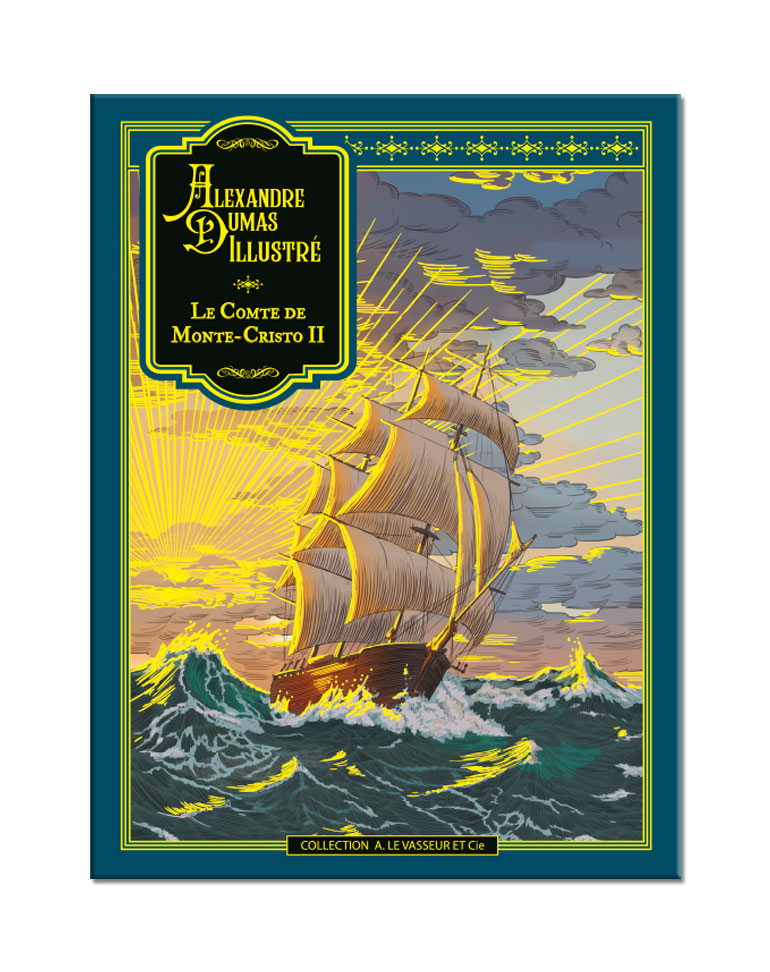

« Voici ce qui s’était passé dans la maison du procureur du roi après le départ de madame Danglars et de sa fille, et pendant la conversation que nous venons de rapporter.

M. de Villefort était entré chez son père, suivi de madame de Villefort ; quant à Valentine, nous savons où elle était.

Tous deux, après avoir salué le vieillard, après avoir congédié Barrois, vieux domestique depuis plus de vingt-cinq ans à son service, avaient pris place à ses côtés. [...]»

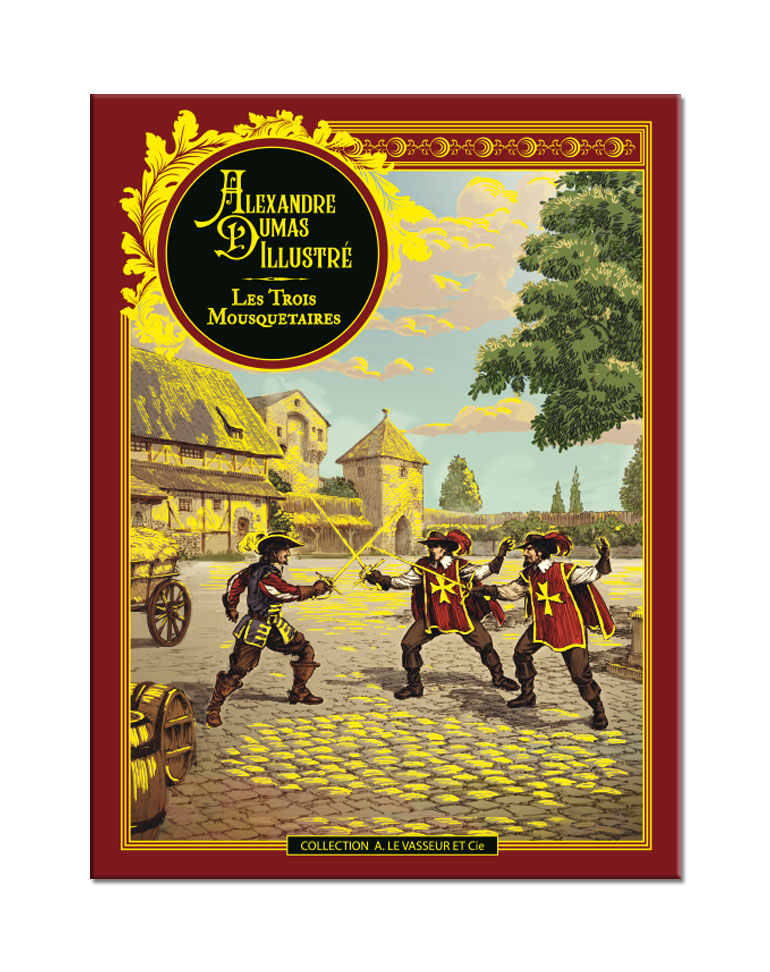

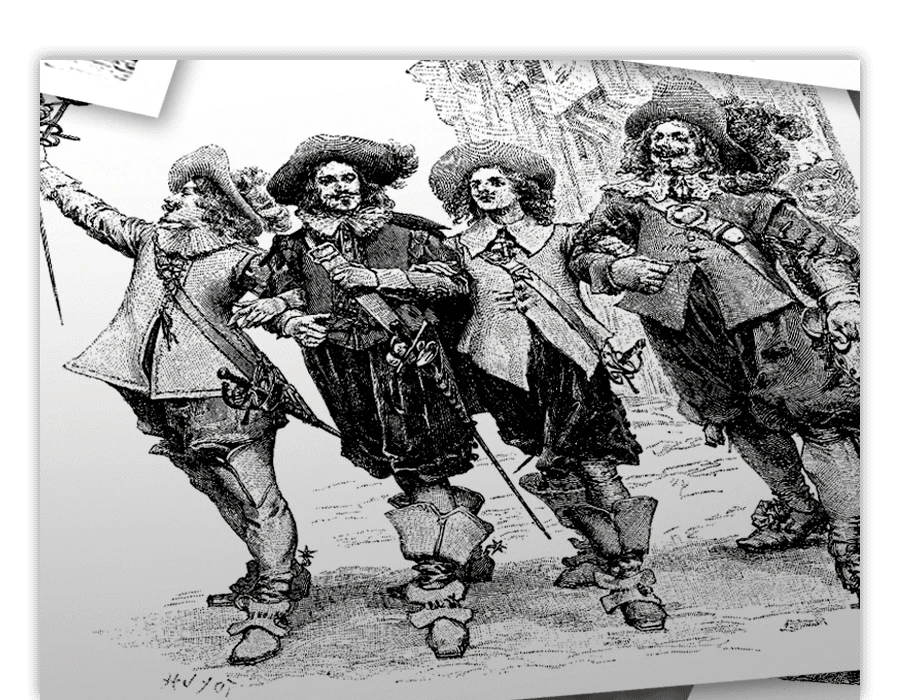

« Le premier lundi du mois d’avril 1625, le bourg de Meung, où naquit l’auteur du Roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s’enfuir les femmes du côté de la Grande-Rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d’endosser la cuirasse et, appuyant leur contenance quelque peu incertaine d’un mousquet ou d’une pertuisane, se dirigeaient vers l’hôtellerie du Franc-Meunier, devant laquelle s’empressait, en grossissant de minute en minute, un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. [...] »

« Vers le milieu du mois de mai de l’année 1660, à neuf heures du matin, lorsque le soleil déjà chaud séchait la rosée sur les ravenelles du château de Blois, une petite cavalcade, composée de trois hommes et de deux pages, rentra par le pont de la ville sans produire d’autre effet sur les promeneurs du quai qu’un premier mouvement de la main à la tête pour saluer, et un second mouvement de la langue pour exprimer cette idée dans le plus pur français qui se parle en France :

– Voici Monsieur qui revient de la chasse. Et ce fut tout. »

« Raoul, en se rendant chez de Guiche, trouva celui-ci causant avec de Wardes et Manicamp. De Wardes, depuis l’aventure de la barrière, traitait Raoul en étranger. On eût dit qu’il ne s’était rien passé entre eux ; seulement, ils avaient l’air de ne pas se connaître. Raoul entra, de Guiche marcha au-devant de lui. Raoul, tout en serrant la main de son ami, jeta un regard rapide sur les deux jeunes gens. Il espérait lire sur leur visage ce qui s’agitait dans leur esprit. »

Le roi surveillait ce portrait de La Vallière avec un soin qui venait autant du désir de la voir ressemblante que du dessein de faire durer ce portrait longtemps. Il fallait le voir suivant le pinceau, attendre l’achèvement d’un plan ou le résultat d’une teinte, et conseiller au peintre diverses modifications auxquelles celui-ci consentait avec une félicité respectueuse. Puis, quand le peintre, suivant le conseil de Malicorne, avait un peu tardé, quand Saint-Aignan avait une petite absence, il fallait voir, et personne ne les voyait, ces silences pleins d’expression, qui unissaient dans un soupir deux âmes fort disposées à se comprendre et fort désireuses du calme et de la méditation.

Le 20 août 1672, la ville de la Haye, si vivante, si blanche, si coquette que l’on dirait que tous les jours sont des dimanches, la ville de la Haye, avec son parc ombreux, avec ses grands arbres inclinés sur ses maisons gothiques, avec les larges miroirs de ses canaux dans lesquels se reflètent ses clochers aux coupoles presque orientales, la ville de la Haye, la capitale des sept Provinces-Unies, gonflait toutes ses artères d’un flot noir et rouge de citoyens pressés, haletants, inquiets, lesquels couraient, le couteau à la ceinture, le mousquet sur l’épaule ou le bâton à la main, vers le Buitenhof, formidable prison dont on montre encore aujourd’hui les fenêtres grillées et où, depuis l’accusation d’assassinat portée contre lui par le chirurgien Tyckelaer, languissait Corneille de Witt, frère de l’ex-grand pensionnaire de Hollande.

Le lundi, dix-huitième jour du mois d’août 1572, il y avait grande fête au Louvre.

Les fenêtres de la vieille demeure royale, ordinairement si sombres, étaient ardemment éclairées; les places et les rues attenantes, habituellement si solitaires, dès que neuf heures sonnaient à Saint-Germain-l’Auxerrois, étaient, quoiqu’il fût minuit, encombrées de populaire.

Tout ce concours menaçant, pressé, bruyant, ressemblait, dans l’obscurité, à une mer sombre et houleuse dont chaque flot faisait une vague grondante ; cette mer, épandue sur le quai, où elle se dégorgeait par la rue des Fossés-Saint-Germain et par la rue de l’Astruce, venait battre de son flux le pied des murs du Louvre et de son reflux la base de l’hôtel de Bourbon qui s’élevait en face.

Il y avait, malgré la fête royale, et même peut-être à cause de la fête royale, quelque chose de menaçant dans ce peuple, car il ne se doutait pas que cette solennité, à laquelle il assistait comme spectateur, n’était que le prélude d’une autre remise à huitaine, et à laquelle il serait convié et s’ébattrait de tout son coeur. La cour célébrait les noces de madame Marguerite de Valois, fille du roi Henri II et soeur du roi Charles IX, avec Henri de Bourbon, roi de Navarre. En effet, le matin même, le cardinal de Bourbon avait uni les deux époux avec le cérémonial usité pour les noces des filles de France, sur un théâtre dressé à la porte de Notre-Dame.

Et d’abord, à propos même du titre que nous venons d’écrire, qu’on nous permette d’avoir une courte explication avec nos lecteurs. Il y a déjà vingt ans que nous causons ensemble, et les quelques lignes qui vont suivre, au lieu de relâcher notre vieille amitié, vont, je l’espère, la resserrer encore.

Depuis les derniers mots que nous nous sommes dits, une révolution a passé entre nous : cette révolution, je l’avais annoncée dès 18321, j’en avais exposé les causes, je l’avais suivie dans sa progression, je l’avais décrite jusque dans son accomplissement : il y a plus – j’avais dit, ilya seize ans, ce que je ferais il y a huit mois.

Dans une chambre du Palais-Cardinal que nous connaissons déjà, près d’une table à coins de vermeil, chargée de papiers et de livres, un homme était assis la tête appuyée dans ses deux mains.

Derrière lui était une vaste cheminée, rouge de feu, et dont les tisons enflammés s’écroulaient sur de larges chenets dorés. La lueur de ce foyer éclairait par-derrière le vêtement magnifique de ce rêveur, que la lumière d’un candélabre chargé de bougies éclairait par-devant.

À voir cette simarre rouge et ces riches dentelles, à voir ce front pâle et courbé sous la méditation, à voir la solitude de ce cabinet, le silence des antichambres, le pas mesuré des gardes sur le palier, on eût pu croire que l’ombre du cardinal de Richelieu était encore dans sa chambre.

Petit Trianon

Quand Louis XIV eut bâti Versailles, et qu’il eut reconnu les inconvénients de la grandeur, lorsqu’il vit ces immenses salons pleins de gardes, ces antichambres pleines de courtisans, ces corridors et ces entresols pleins de laquais, de pages et de commensaux, il se dit que Versailles était bien ce que lui-même avait voulu en faire, ce que Mansard, Le Brun et Le Nôtre en avaient fait, le séjour d’un dieu, mais non pas l’habitation d’un homme.

Le Mont-Tonnerre

Sur la rive gauche du Rhin, à quelques lieues de la ville impériale de Worms, vers l’endroit où prend sa source la petite rivière de Selz, commencent les premiers chaînons de plusieurs montagnes dont les croupes hérissées paraissent s’enfuir vers le nord, comme un troupeau de buffles effrayés qui disparaîtrait dans la brume.

Ces montagnes qui, dès leur talus, dominent déjà un pays à peu près désert, et qui semblent former un cortège à la plus haute d’entre elles, portent chacune un nom expressif qui désigne une forme ou rappelle une tradition : l’une est la Chaise du Roi, l’autre la Pierre des Églantiers, celle-ci le Roc des Faucons, celle-là la Crête du Serpent.

Le dimanche gras de l’année 1578, après la fête du populaire, et tandis que s’éteignaient dans les rues les rumeurs de la joyeuse journée, commençait une fête splendide dans le magnifique hôtel que venait de se faire bâtir, de l’autre côté de l’eau et presque en face du Louvre, cette illustre famille de Montmorency qui, alliée à la royauté de France, marchait l’égale des familles princières. Cette fête particulière, qui succédait à la fête publique, avait pour but de célébrer les noces de François d’Épinay de Saint-Luc, grand ami du roi Henri III et l’un de ses favoris les plus intimes, avec Jeanne de Cossé-Brissac, fille du maréchal de France de ce nom.

Le 26 octobre de l’an 1585, les barrières de la porte Saint-Antoine se trouvaient encore, contre toutes les habi-tudes, fermées à dix heures et demie du matin.

À dix heures trois quarts, une garde de vingt Suisses, qu’on reconnaissait à leur uniforme pour être des Suisses des petits cantons, c’est-à-dire des meilleurs amis du roi Henri III, alors régnant, déboucha de la rue de la Mor-tellerie et s’avança vers la rue Saint-Antoine qui s’ouvrit devant eux et se referma derrière eux ; une fois hors de cette porte, ils allèrent se ranger le long des haies qui, à l’extérieur de la barrière, bordaient les enclos épars de chaque côté de la route, et, par sa seule apparition, refoula bon nombre de paysans et de petits bourgeois venant de Montreuil, de Vincennes ou de Saint-Maur pour entrer en ville avant midi, entrée qu’ils n’avaient pu opérer, la porte se trouvant fermée, comme nous l’avons dit.

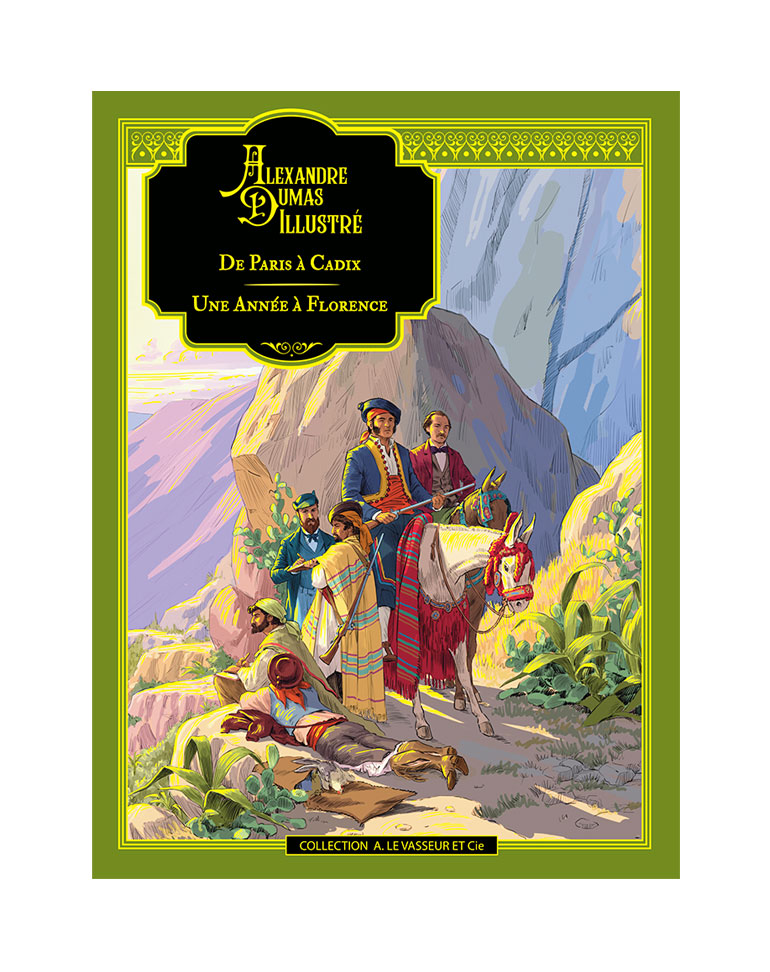

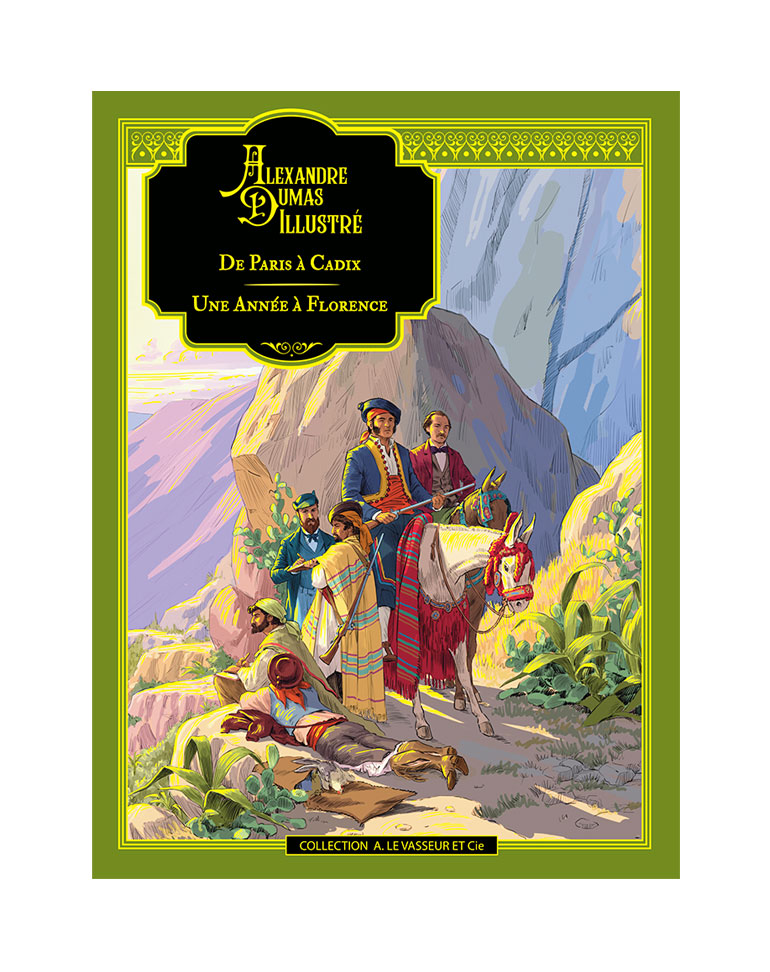

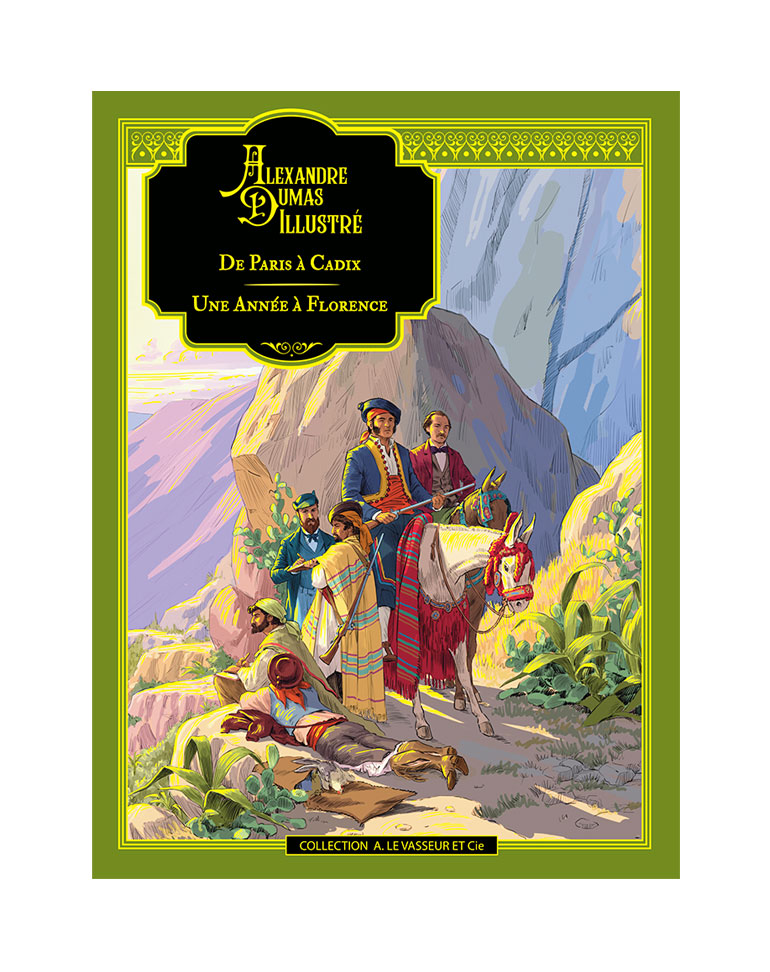

Nous arrivâmes à Cadix le mercredi 18 novembre 1846.Nous étions assez inquiets. Il avait été convenu entre monsieur le ministre de l’Instruction publique et moi, avant mon départ de Paris, qu’un bâtiment à vapeur nous attendrait à Cadix pour nous transporter à Alger. De Séville, où nous retenaient, et le bon accueil des habitants, et la promesse de Montès et du Chiclanero qui s’étaient engagés à nous donner une course de taureaux, j’avais écrit à monsieur Huet, consul à Cadix, pour lui demander s’il connaissait dans le port quelque paquebot de guerre stationnant à notre intention, et il nous avait répondu que, depuis huit jours, aucun paquebot de guerre d’aucune nation n’était entré à Cadix, ce qui ne nous avait point empêchés de partir, pour être fidèles à notre rendez-vous si notre bâtiment ne l’était pas au sien.Seulement, nous étions restés trois jours de plus à Séville que nous ne comptions y rester

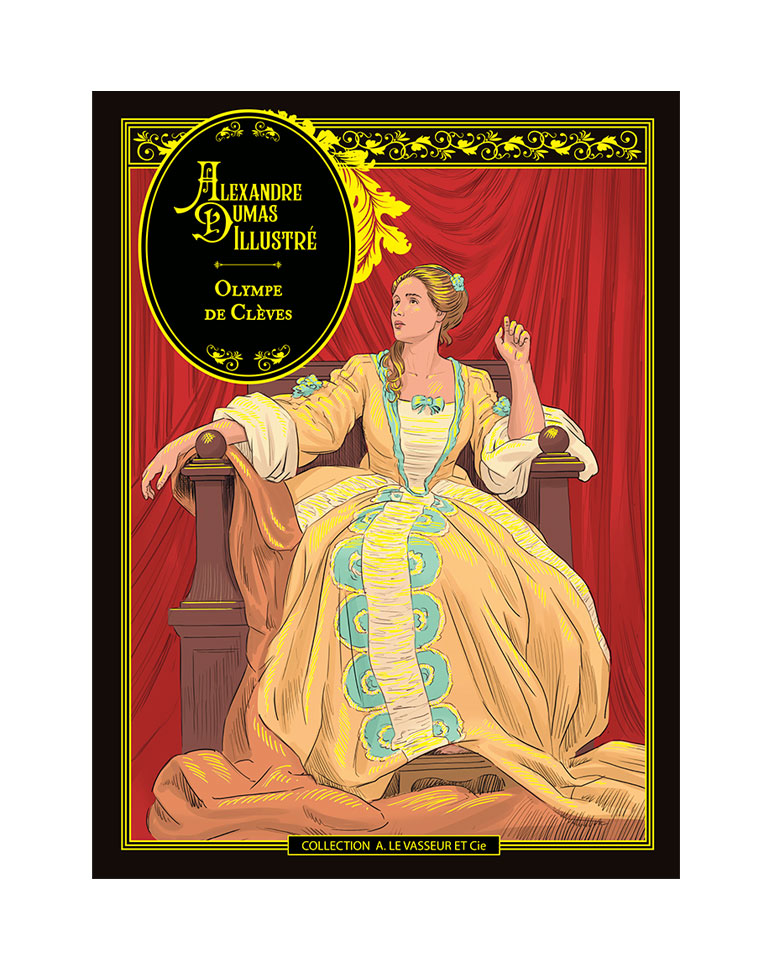

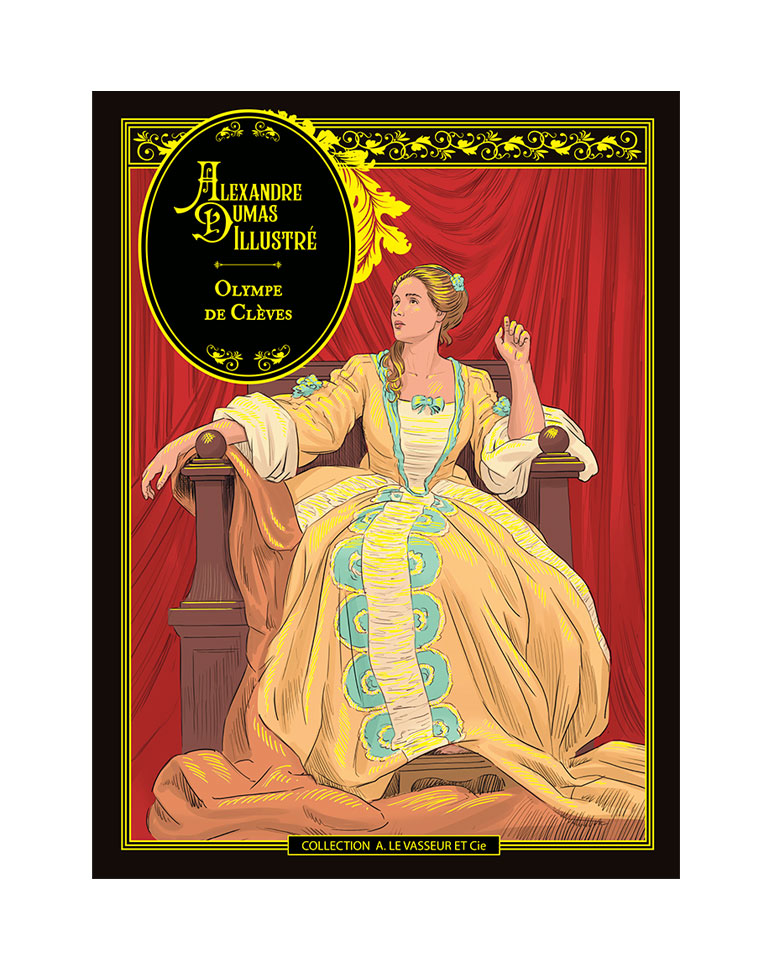

Vers le milieu du mois de juin de l’année 1559, par une radieuse matinée de printemps, une foule, que l’on pouvait approximativement évaluer à trente ou quarante mille personnes, encombrait la place Sainte-Geneviève.

Un homme, arrivé fraîchement de sa province et tombant tout à coup au milieu de la rue Saint-Jacques, d’où il eût pu apercevoir cette foule, eût été bien embarrassé pour dire à quelle fin elle se trouvait agglomérée en si grand nombre sur ce point de la capitale.

Le temps était superbe : ce n’était donc pas la châsse de sainte Geneviève que l’on allait faire sortir, comme en 1551, pour obtenir la cessation des pluies

C’était pendant une de ces longues et charmantes soirées que nous passions, durant l’hiver de 1841, chez la princesse Galitzin, à Florence. Il avait été convenu que, dans cette soirée, chacun raconterait son histoire. Cette histoire ne pouvait être qu’une histoire fantastique, et chacun avait déjà raconté la sienne, à l’exception du comte Élim.

C’était le 5 mai de l’année 1551. Un jeune homme de dix-huit ans et une femme de quarante, sortant d’une pe-tite maison de simple apparence, traversaient côte à côte le village de Montgommery situé dans le pays d’Auge.

Le jeune homme était de cette belle race normande aux cheveux châtains, aux yeux bleus, aux blanches dents, aux lèvres rosées. Il avait ce teint frais et velouté des hommes du nord qui, parfois, ôte un peu de puissance à leur beauté en leur faisant presque une beauté de femme. Au reste, admirablement pris dans sa taille forte et flexible à la fois tenant tout ensemble du chêne et du roseau. Il était simplement mis, mais élégament vêtu d’un pourpoint de drap violet foncé avec de légères broderies de soie de même couleur. Les trousses étaient du même drap et portaient les mêmes ornements que son pourpoint ; de longues bottes de cuir noir comme en avaient les pages et les varlets, lui montaient au-dessus du genou, et un toquet de velours légèrement incliné sur le côté et ombragé d’une plume blanche couvrait un front où l’on pouvait reconnaître tout à la fois les indices du calme et de la fermeté.

Je suis furieuse contre Moscou, ma chère, parce que tu n’es pas avec moi. Je dois te raconter une foule de choses... mais comment te les écrire ? J’ai tant vu et tant vécu depuis une semaine ! D’abord, j’ai été mortelle-ment triste : rien n’est plus ennuyeux qu’un continuel étonnement. La cour impériale et le grand monde me donnent le vertige, et j’en suis arrivé à entendre sans m’émerveiller la plus énorme sottise, comme à contempler sans sourire le plus curieux tableau ; mais la fête de Peterhoff, Peterhoff lui-même, c’est une exception, la perle des exceptions jusqu’à présent...

Une impression généralement éprouvée par tous les admirateurs du Pilote, l’un des plus magnifiques romans de Cooper – impression que nous avons profondément ressentie nous-même – c’est le regret de perdre aussi complètement de vue, le livre une fois terminé, l’homme étrange que l’on a suivi avec tant d’intérêt à travers le détroit de Devils-Gripp et les corridors de l’abbaye de Sainte-Ruth. Il y a dans la physionomie, dans la parole et dans les actions de ce personnage, indiqué une première fois sous le nom de John, et une seconde fois sous celui de Paul, une mélancolie si profonde, une amertume si douloureuse, un mépris de la vie si grand, que chacun a désiré connaître les causes qui ont amené ce brave et généreux cœur au désenchantement et au doute.

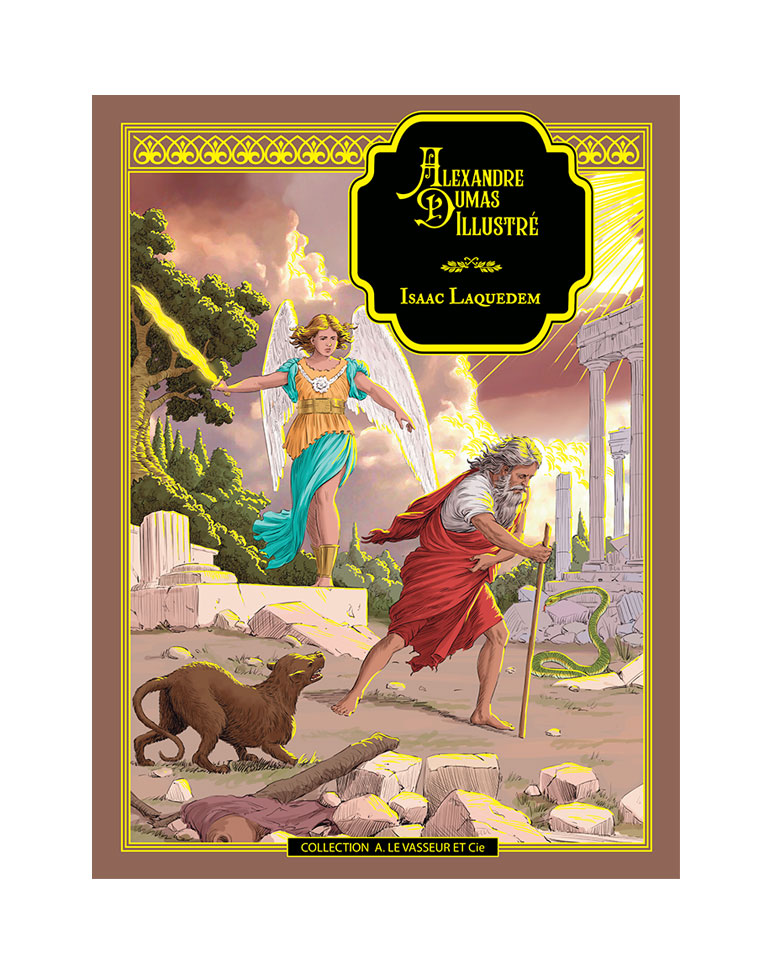

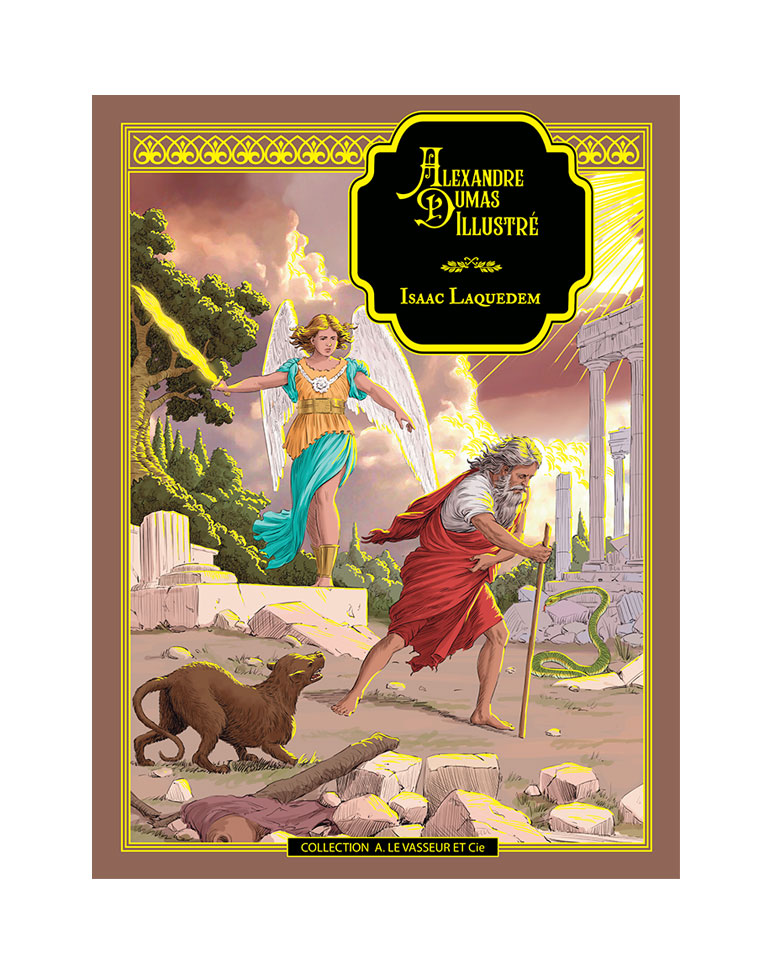

Le 7 du mois de mai, que les Grecs appellent thargélion, l’an 57 du Christ et 810 de la fondation de Rome, une jeune fille de quinze à seize ans, grande, belle et rapide comme la Diane chasseresse, sortait de Corinthe par la porte occidentale, et descendait vers la plage : arrivée à une petite prairie, bordée d’un côté par un bois d’oliviers, et de l’autre par un ruisseau ombragé d’orangers et de lauriers-roses, elle s’arrêta et se mit à chercher des fleurs. Un instant elle balança entre les violettes et les glaïeuls que lui offrait l’ombrage des arbres de Minerve, et les narcisses et les nymphéas qui s’élevaient sur les bords du petit fleuve ou flottaient à sa surface ; mais bientôt elle se décida pour ceux-ci, et, bondissant comme un jeune faon, elle courut vers le ruisseau.

Ne vous est-il pas arrivé quelquefois, pendant une de ces longues, tristes et froides soirées d’hiver, où, seul avec votre pensée, vous entendiez le vent siffler dans vos corridors, et la pluie fouetter contre vos fenêtres ; ne vous est-il pas arrivé, le front appuyé contre votre cheminée, et regardant, sans les voir, les tisons pétillants dans l’âtre ; ne vous est-il pas arrivé, dis-je, de prendre en dégoût notre climat sombre, notre Paris humide et boueux, et de rêver quelque oasis enchantée, tapissée de verdure et pleine de fraîcheur, où vous puissiez, en quelque saison de l’année que ce fût, au bord d’une source d’eau vive, au pied d’un palmier, à l’ombre des jamboses, vous endormir peu à peu dans une sensation de bien-être et de langueur ?

Vers la fin de l’année 1834, nous étions réunis un samedi soir dans un petit salon attenant à la salle d’armes de Grisier, écoutant, le fleuret à la main et le cigare à la bouche, les savantes théories de notre professeur, inter-rompues de temps en temps par des anecdotes à l’appui, lorsque la porte s’ouvrit et qu’Alfred de Nerval entra.

Les enrôlés volontaires

C’était pendant la soirée du 10 mars 1793.

Dix heures venaient de tinter à Notre-Dame, et chaque heure, se détachant l’une après l’autre comme un oiseau nocturne élancé d’un nid de bronze, s’était envolée triste, monotone et vibrante.

La nuit était descendue sur Paris, non pas bruyante, orageuse et entrecoupée d’éclairs, mais froide et bru-meuse

Un mot au lecteur

Il y a à peu près un an que mon vieil ami Jules Simon, l’auteur du Devoir, vint me demander de lui faire un roman pour le Journal pour tous.

Je lui racontai un sujet de roman que j’avais dans la tête. Le sujet lui convenait. Nous signâmes le traité séance tenante.

L’action se passait de 1791 à 1793, et le premier chapitre s’ouvrait à Varennes, le soir de l’arrestation du roi. Seulement, si pressé que fût le Journal pour tous, je demandai à Jules Simon une quinzaine de jours avant de me mettre à son roman.

Je voulais aller à Varennes ; je ne connaissais pas Varennes.

Il y a une chose que je ne sais pas faire : c’est un livre ou un drame sur des localités que je n’ai pas vues.

Pour faire Christine, j’ai été à Fontainebleau ; pour faire Henri III, j’ai été à Blois ; pour faire les Mousquetaires, j’ai été à Boulogne et à Béthune ; pour faire Monte-Cristo, je suis retourné aux Catalans et au château d’If ; pour faire Isaac Laquedem, je suis retourné à Rome ; et j’ai, certes, perdu plus de temps à étudier Jérusalem et Corinthe à distance que si j’y fusse allé.

À la frontière de la Picardie et du Soissonnais, sur cette portion du territoire national qui faisait partie, sous le nom d’Ile-de-France, du vieux patrimoine de nos rois ; au milieu d’un immense croissant que forme en s’allongeant au nord et au midi une forêt de cinquante mille arpents, s’élève, perdue dans l’ombre d’un immense parc planté par François Ier et Henri II, la petite ville de Villers-Cotterets, célèbre pour avoir donné naissance à Charles-Albert Demoustier, lequel, à l’époque où commence cette histoire, y écrivait, à la satisfaction des jolies femmes du temps, qui se les arrachaient au fur et à mesure qu’elles voyaient le jour, ses Lettres à Émilie sur la Mythologie.

Nous sommes enfin heureux de pouvoir offrir au public la série si intéressante et si impatiemment attendue des aventures du capitaine Pamphile : il ne nous a pas fallu moins que le temps qui s’est écoulé depuis la publication des quatre premiers chapitres dans les Souvenirs d’Antony, où nous les avons repris afin de présenter à nos lecteurs un tout complet ; il ne nous à pas fallu, disons-nous, moins que le temps qui s’est écoulé depuis lors jusqu’à ce jour, c’est-à-dire près de cinq années, pour nous procurer les documents relatifs à chacun des personnages de cette histoire, documents disséminés dans les quatre parties du monde, et que, grâce à l’obligeance de nos consuls, nous sommes parvenu à réunir ; il est vrai qu’aujourd’hui nous sommes amplement récompensé de nos peines, par la certitude que nous avons de présenter au public un livre, sinon parfait, du moins approchant tellement de la perfection, que la critique seule, toujours juste et éclairée comme d’habitude, pourra s’apercevoir de la faible distance qui l’en sépare.

Le 22 mars de l’an de grâce 1718, jour de la mi-carême, un jeune seigneur de haute mine, âgé de vingt-six à vingt-huit ans, monté sur un beau cheval d’Espagne, se tenait, vers les huit heures du matin, à l’extrémité du pont Neuf qui aboutit au quai de l’École. Il était si droit et si ferme en selle, qu’on eût dit qu’il avait été placé là en sentinelle par le lieutenant général de la police du royaume, messire Voyer d’Argenson.

Après une demi-heure d’attente à peu près, pendant laquelle on le vit plus d’une fois interroger des yeux avec impatience l’horloge de la Samaritaine, son regard, errant jusque-là, parut s’arrêter avec satisfaction sur un individu qui, débouchant de la place Dauphine, fit demi-tour à droite et s’achemina de son côté.

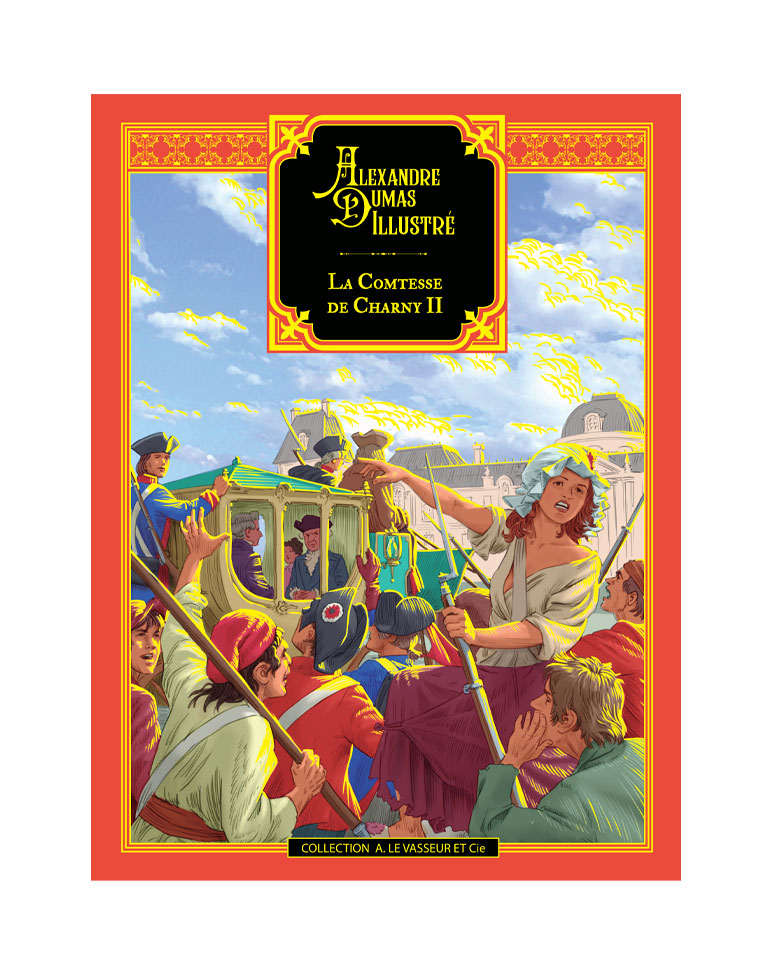

Ceux de nos excellents lecteurs qui se sont en quelque sorte inféodés à nous ; ceux qui nous suivent partout où nous allons ; ceux pour lesquels il est curieux de ne jamais abandonner, même dans ses écarts, un homme qui, comme nous, a entrepris cette tâche curieuse de dérouler feuille à feuille chacune des pages de la monarchie, ont bien dû comprendre, en lisant le mot fin – au bas du dernier feuilleton d’Ange Pitou, dans La Presse – et même au bas de la dernière page du huitième volume de ce même ouvrage, dans l’édition dite de Cabinet de lecture – qu’il y avait là quelque monstrueuse erreur qui lui serait, un jour ou l’autre, expliquée par nous.

En effet, comment supposer qu’un auteur dont la prétention peut-être fort déplacée, est, avant tout, de savoir faire un livre avec toutes les conditions de ce livre – comme un architecte a la prétention de savoir faire une maison avec toutes les conditions d’une maison, un constructeur de bâtiments un vaisseau avec toutes les conditions d’un vaisseau – va laisser sa maison abandonnée au troisième étage, son vaisseau inachevé au grand hunier ?

Ce mot du roi : Nous allons prendre ici quelques renseignements, était expliqué par la présence de deux ou trois maisons, sentinelles avancées de la ville haute, et qui s’étendaient sur la droite de la route.

L’une de ces maisons, la plus proche, s’était même ouverte au bruit des deux voitures, et l’on avait aperçu de la lumière à travers l’entrebâillement de la porte.

La reine descendit, prit le bras de M. de Malden, et se dirigea vers la maison.

Mais, à leur approche, la porte se referma.

Cependant, cette porte n’avait point été repoussée si vite, que M. de Malden, qui s’était aperçu des intentions peu hospitalières du maître du logis, n’eût eu le temps de s’élancer, et n’eût arrêté la porte avant que la pêne fût entré dans la gâche.

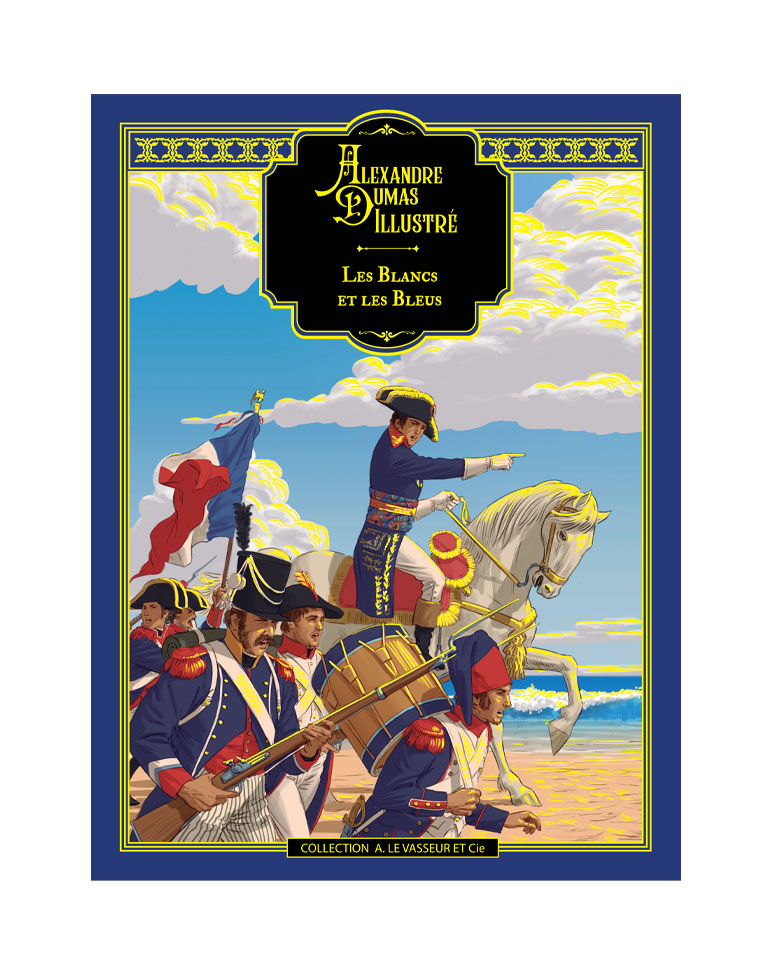

J’ai dit, dans la préface des Cornpagnons de Jéhu, comment ce roman avait été fait, el ceux qui ont lu l’ouvrage sont à même d’apprécier ce que, dans l’exécution, j’ai emprunté à Nodier, témoin oculaire de la mort de quatre des compagnons : je lui ai emprunté mon dénoûement. Maintenant, les Blancs el les Bleus étant la continuation des Compagnons de Jéhu, on ne s’étonnera pas que j’emprunte de nouveau à Nodier mon commencement.

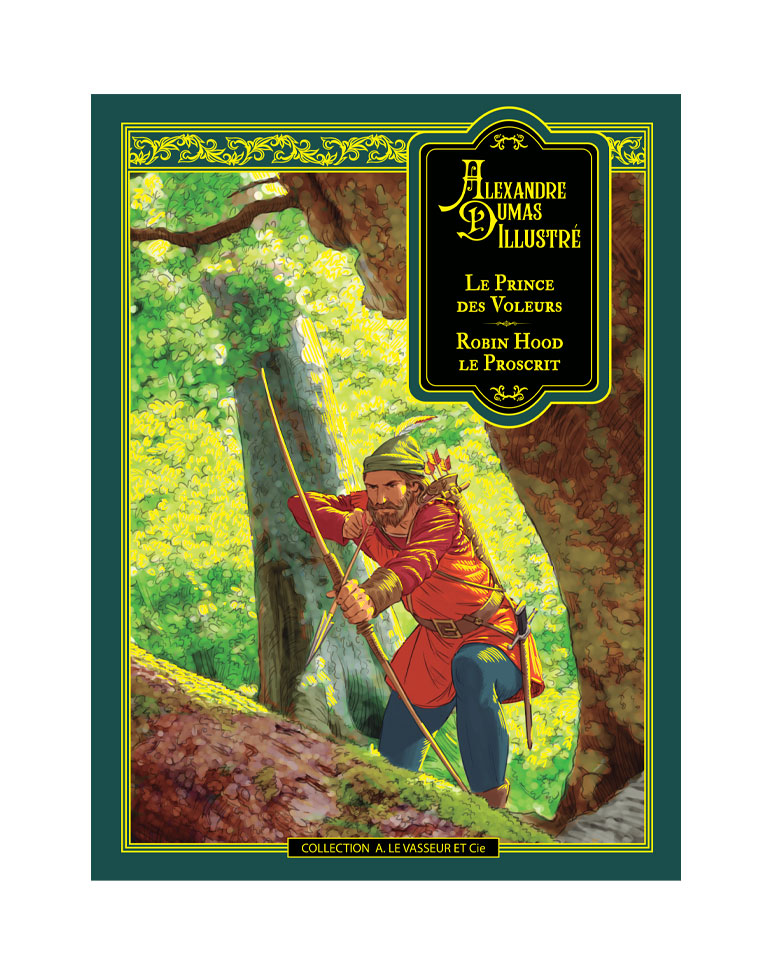

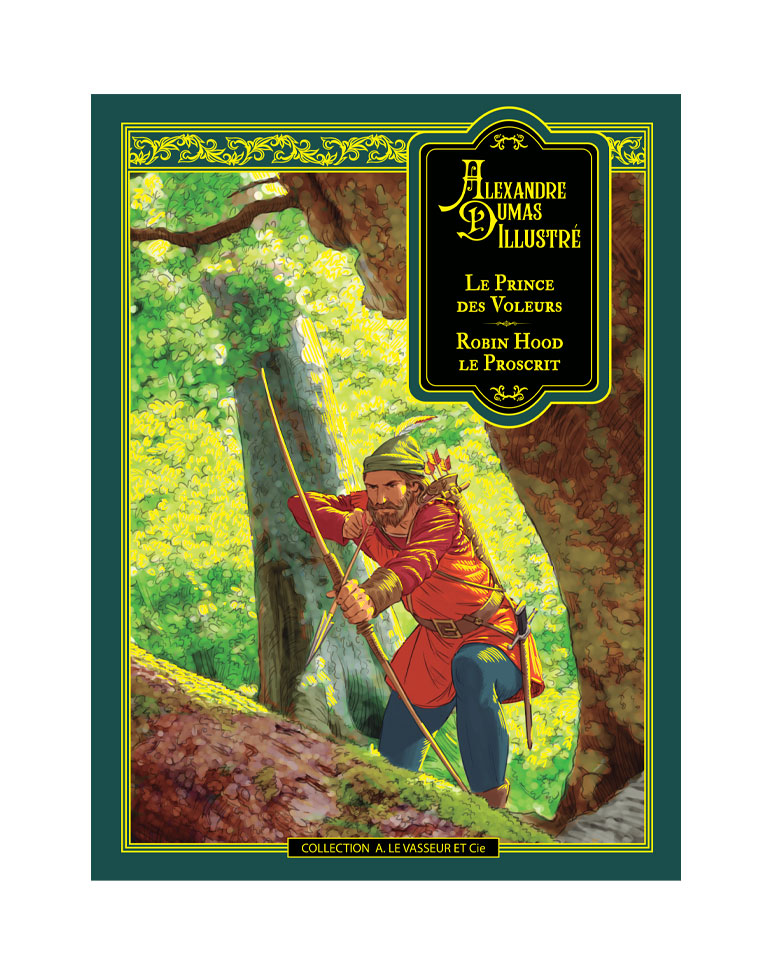

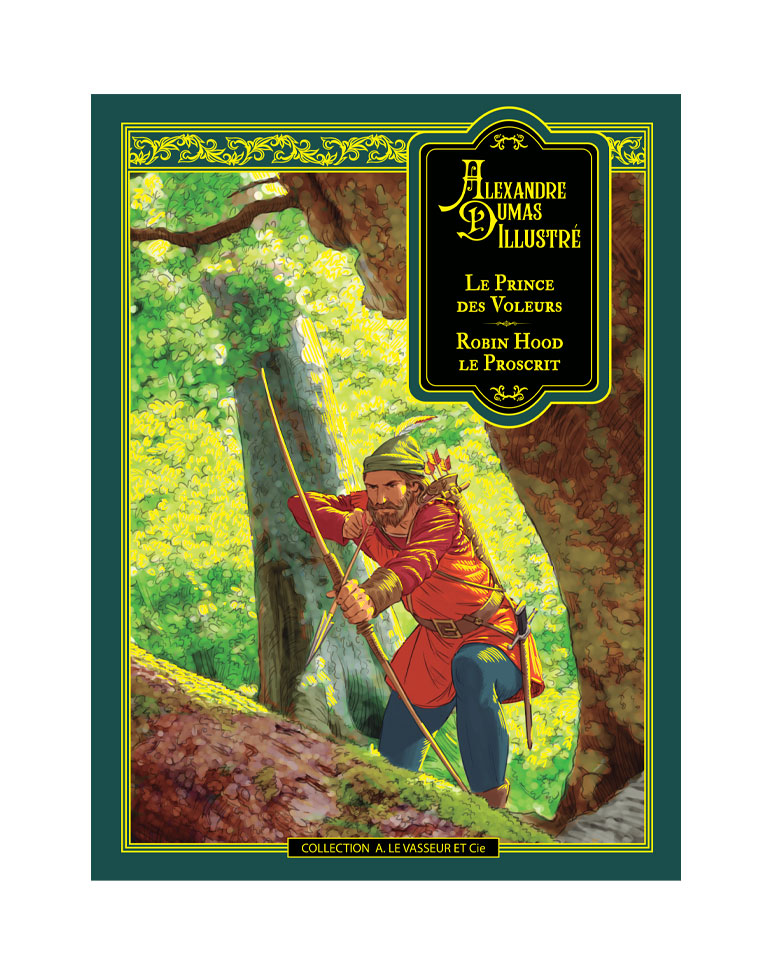

La vie aventureuse de l’outlaw (hors-la-loi, proscrit) Robin Hood, transmise de génération en génération, est devenue en Angleterre un sujet populaire. Néanmoins l’historien manque souvent de documents pour retracer l’existence étrange de ce célèbre bandit. Un grand nombre de traditions qui ont trait à Robin Hood portent un cachet de vérité et jettent un vif éclat sur les mœurs et les habitudes de son époque.

Les biographes de Robin Hood n’ont pas été d’accord sur l’origine de notre héros. Les uns lui ont donné une naissance illustre, les autres lui ont contesté son titre de comte de Huntingdon. Quoi qu’il en soit, Robin Hood fut le dernier Saxon qui tenta de s’opposer à la domination normande.

Madame,

Au moment de mon départ, vous m’avez fait promettre de vous écrire, non pas une lettre, mais trois ou quatre volumes de lettres. Vous aviez raison. Vous me connaissiez ardent aux grandes choses, oublieux des petites, aimant à donner, mais n’aimant pas à donner pour peu.

J’ai donc promis ; et, vous le voyez, en arrivant à Bayonne, je commence à m’acquitter de ma promesse.

Je ne fais point le modeste, madame, et ne me dissimule pas que les lettres que je vous adresse seront imprimées.

« Voir Naples et mourir », dit le Napolitain. « Qui n’a pas vu Séville n’a rien vu », dit l’Andalou. « Rester à la porte d’Avignon, c’est rester à la porte du paradis », dit le Provençal.

En effet, s’il faut en croire l’historien de la ville papale, Avignon est non seulement la première ville du Midi, mais encore de la France, mais encore du monde.

Écoutez ce qu’il en dit :

« Avignon est noble pour son antiquité, agréable pour son assiette, superbe pour ses murailles, riante pour la fertilité du solage, charmante pour la douceur de ses habitants, magnifique pour ses palais, belle pour ses grandes rues, merveilleuse pour la structure de son pont, riche par son commerce, et connue par toute la terre. »

Que le lecteur se transporte avec nous à trois lieues au-delà de Rome, à l’extrémité de la via Appia, au bas de la descente d’Albano, à l’endroit même où la voie antique, vieille de deux mille ans, s’embranche avec une route moderne âgée seulement de deux siècles, laquelle contourne les tombeaux, et, les laissant à sa gauche, va aboutir à la porte de Saint-Jean-de-Latran.

Qu’il veuille bien supposer que nous sommes dans la matinée du jeudi saint de l’année 1469 ; que Louis XI règne en France, Jean II en Espagne, Ferdinand 1er à Naples ; que Ferdinand III est empereur d’Allemagne, Ivan III, grand-duc de Russie, Christophe Moro, doge de Venise, et Paul II, souverain pontife.

Si le lecteur veut risquer, avec moi, un pèlerinage vers les jours de ma jeunesse, et remonter la moitié du cours de ma vie, c’est-à-dire juste un quart de siècle, nous ferons halte ensemble au commencement de l’an de grâce 1827, et nous dirons aux générations qui datent de cette époque ce qu’était le Paris physique et moral des der-nières années de la Restauration.

Commençons par l’aspect physique de la moderne Babylone.

De l’est à l’ouest, en passant par le sud, Paris, en 1827, était à peu près ce qu’il est en 1854. Le Paris de la rive gauche est naturellement stationnaire, et tend plutôt à se dépeupler qu’à se peupler ; au contraire de la civilisation, qui marche d’Orient en Occident, Paris, cette capitale du monde civilisé, marche du sud au nord ; Montrouge envahit Montmartre.

Maintenant que nous avons essayé de donner un spécimen du caractère de Pétrus, les jours où il était au cabaret et avait le système nerveux agacé, voyons ce qu’il était hors du cabaret, ou pendant ses jours de bonne humeur.

Nous avons dit que c’était un beau garçon ; expliquons-nous un peu ; on n’est pas vulgairement assez d’ac-cord sur ce mot beau garçon.

Nous autres hommes sommes mauvais juges en cette matière ; parlons de l’opinion des femmes.

Pour les unes, la beauté des hommes consiste uniquement dans la santé et la fraîcheur, c’est-à-dire dans la carrure des épaules, à l’exclusion des traits et de l’expression de la physionomie ; celles-là aimeront également un cuirassier, un maquignon ou un chasseur ; en un mot, tous les masques et toutes les encolures qui représen-teront la force.

Le 27 mars, aux premières heures du matin, la petite ville de Kehl – si toutefois on peut appeler Kehl une ville –, la petite ville de Kehl, disons-nous, avait été mise en rumeur par l’arrivée de deux chaises de poste qui descen-daient l’unique rue de la ville avec une telle rapidité, que l’on pouvait craindre qu’au moment d’enfiler le pont de bateaux qui conduit en France, le moindre manque de direction ne jetât chevaux, postillons, chaises de poste et voyageurs dans le fleuve, au nom et aux légendes poétiques, qui sert, à l’est, de frontière à la France.

Un cocher qui prend ses précautions

M. Gérard sortit précipitamment de l’hôtel de Jérusalem.

Arrivé sur le quai, il se jeta dans une voiture et cria au cocher :

– À l’heure et à dix francs l’heure, si tu fais deux lieues à l’heure.

– C’est convenu... Où allons-nous, bourgeois ?

– À Vanves.Au bout d’une heure, on était à Vanves.

– Me gardez-vous, bourgeois ? demanda le cocher, qui trouvait la condition bonne.

M. Gérard réfléchit un instant. Il avait dans sa maison chevaux et voitures ; mais il craignait quelque indiscré-tion de la part de son cocher ; il pensa que le mieux valait un étranger, un homme auquel il n’aurait plus jamais affaire, une fois qu’il aurait réglé son compte avec lui.

La rue et l’atelier

C’était le 10 juillet de l’an de grâce 1540, à quatre heures de relevée, à Paris, dans l’enceinte de l’Université, à l’entrée de l’église des Grands-Augustins, près du bénitier, auprès de la porte.

Un grand et beau jeune homme au teint brun, aux longs cheveux et aux grands yeux noirs, vêtu avec une simplicité pleine d’élégance, et portant pour toute arme un petit poignard au manche merveilleusement ci-selé, était là debout, et, par pieuse humilité sans doute, n’avait pas bougé de cette place pendant tout le temps qu’avaient duré les vêpres ; le front courbé et dans l’attitude d’une dévote contemplation, il murmurait tout bas je ne sais quelles paroles, ses prières assurément, car il parlait si bas qu’il n’y avait que lui et Dieu qui pouvaient savoir ce qu’il disait ; mais cependant, comme l’office tirait à sa fin, il releva la tête, et ses plus proches voisins purent entendre ces mots prononcés à demi-voix :

– Que ces moines français psalmodient abominablement ! ne pourraient-ils mieux chanter devant Elle, qui doit être habituée à entendre chanter les anges ? Ah ! ce n’est point malheureux ! voici les vêpres achevées.

Transportons de plein saut, sans préface, sans préambule, ceux de nos lecteurs qui ne craindront pas de faire, avec nous, une enjambée de trois siècles dans le passé, en présence des hommes que nous avons à leur faire connaître, et au milieu des événements auxquels nous allons les faire assister.

Le voyageur qui parcourt aujourd’hui cette partie du Bigorre qui s’étend entre les sources du Gers et de l’Adour, et qui est devenue le département des Hautes-Pyrénées, a deux routes à prendre à son choix pour se rendre de Tournai à Tarbes : l’une, toute récente et qui traverse la plaine, le conduira en deux heures dans l’ancienne capitale des comtes de Bigorre ; l’autre, qui suit la montagne et qui est une ancienne voie romaine, lui offrira un parcours de neuf lieues. Mais aussi ce surcroît de chemin et de fatigue sera bien compensé pour lui par le char- mant pays qu’il parcourra, et par la vue de ces premiers plans magnifiques qu’on appelle Bagnères, Montgaillard, Lourdes, et par cet horizon que forment comme une muraille bleue les vastes Pyrénées du milieu desquelles s’élance, tout blanc de neige, le gracieux Pic-du-Midi.

Le corricolo est le synonyme de calessino, mais comme il n’y a pas de synonyme parfait, expliquons la différence qui existe entre le corricolo et le calessino.

Le corricolo est un espèce de tilbury primitivement destiné à contenir une personne et à être attelé d’un cheval ; on l’attelle de deux chevaux, et il charrie de douze à quinze personnes.

Et qu’on ne croie pas que ce soit au pas, comme la charrette à bœufs des rois francs, ou au trot, comme le cabriolet de régie ; non, c’est au triple galop ; et le char de Pluton, qui enlevait Proserpine sur les bords du Symète, n’allait pas plus vite que le corricolo qui sillonne les quais de Naples en brûlant un pavé de laves et en soulevant leur poussière de cendres.

Le 17 juillet 1785, la Creuse, après une matinée d’orage, roulait profonde et troublée entre deux rangs de mai-sons fort peu symétriquement alignées sur ses rives, et qui baignaient dans l’eau leur pied de bois. Toutes vieilles et toutes délabrées qu’elles étaient, elles n’en souriaient pas moins au soleil, qui, en sortant du double nuage d’où venait de s’échapper l’éclair, jetait un ardent rayon sur la terre encore trempée de pluie.

Le voyageur qui parcourt aujourd’hui cette partie du Bigorre qui s’étend entre les sources du Gers et de l’Adour, et qui est devenue le département des Hautes-Pyrénées, a deux routes à prendre à son choix pour se rendre de Tournai à Tarbes : l’une, toute récente et qui traverse la plaine, le conduira en deux heures dans l’ancienne capitale des comtes de Bigorre ; l’autre, qui suit la montagne et qui est une ancienne voie romaine, lui offrira un parcours de neuf lieues.

Mais aussi ce surcroît de chemin et de fatigue sera bien compensé pour lui par le char- mant pays qu’il parcourra, et par la vue de ces premiers plans magnifiques qu’on appelle Bagnères, Montgaillard, Lourdes, et par cet horizon que forment comme une muraille bleue les vastes Pyrénées du milieu desquelles s’élance, tout blanc de neige, le gracieux Pic-du-Midi.

Sur les limites du département de l’Aisne, à l’ouest de la petite ville de Villers-Cotterêts, engagées dans la lisière de cette magnifique forêt qui couvre vingt lieues carrées de terrain, ombragées par les plus beaux hêtres et les plus robustes chênes de toute la France, peut-être, s’élève le petit village d’Haramont, véritable nid perdu dans la mousse et le feuillage, et dont la rue principale conduit par une douce déclivité au château des Fossés, où se sont passées deux des premières années de mon enfance.

Il y a à peu près quarante ans, à l’heure où j’écris ces lignes, que mon père, le capitaine Edouard Davys, comman- dant la frégate anglaise la Junon, eut la jambe emportée par un des derniers boulets partis du vaisseau le Vengeur, au moment où il s’abîmait dans la mer plutôt que de se rendre.

Mon père, en rentrant à Portsmouth, où le bruit de la victoire remportée par l’amiral Howe l’avait précédé, y trouva son brevet de contre-amiral ; malheureusement, ce titre lui était accordé à titre d’honorable retraite, les lords de l’amirauté ayant, sans doute, pensé que la perte d’une jambe rendrait moins actifs les services que le contre-amiral Edouard Davys, à peine arrivé à l’âge de quarante-cinq ans, pouvait rendre encore à la Grande-Bretagne, s’il n’avait point été victime de ce glorieux accident.

C’est ce qui arrive lorsque, en venant de Chartres, on aperçoit, au-dessus de la cime des peupliers qui bordent la rivière du Loir, la croupe de la montagne sur laquelle est bâtie la ville de Châteaudun, et l’antique et superbe château de Montmorency.

Un précipice, des rochers, des arbres, de la fraîcheur en pleine Beauce ! On serait tenté de croire que tout cela est de la voltige, une décoration pour un drame du moyen âge.

Le soir même de notre arrivée à Naples, nous courûmes sur le port, Jadin et moi, pour nous informer si par hasard quelque bâtiment, soit à vapeur, soit à voiles, ne partait pas le lendemain pour la Sicile. Comme il n’est pas dans les habitudes ordinaires des voyageurs d’aller à Naples pour y rester quelques heures seulement, disons un mot des circonstances qui nous forçaient de hâter notre départ.

Les événements que je vais raconter sont si étranges, les personnages que je vais mettre en scène sont si ex-traordinaires, que je crois devoir, avant de leur livrer le premier chapitre de mon livre, causer pendant quelques minutes de ces événements et de ces personnages avec mes futurs lecteurs.

Quoique nous n’ayons nullement l’intention de nous faire l’historien de cette campagne, force nous est de suivre le roi Ferdinand dans sa marche triomphale au moins jusqu’à Rome, et de recueillir les événements les plus importants de cette marche.

L’armée du roi de Sicile avait déjà, depuis plus d’un mois, pris ses positions de cantonnement ; elle était divisée en trois corps : vingt-deux mille hommes campaient à San Germano, seize mille dans les Abruzzes, huit mille dans la plaine de Sessa, sans compter six mille hommes à Gaète, prêts à se mettre en marche, comme arrière-garde, au premier pas que les trois premiers corps feraient en avant, et huit mille prêts à faire voile pour Livourne sous les ordres du général Naselli. Le premier corps devait marcher sous les ordres du roi en personne, le second sous ceux du général Micheroux, le troisième sous ceux du général de Damas.

Restée seule, Luisa retomba sur sa chaise et demeura immobile, perdue dans un abîme de réflexions.

Et d’abord quel pouvait être cet ennemi caché et anonyme si bien au courant de tout ce qui se passait dans la maison, et qui, dans une dénonciation adressée au comité royaliste, avait mentionné les moindres détails de la vie privée de Luisa ?

Quatre personnes seulement connaissaient les détails mentionnés dans la dénonciation. Le docteur Cirillo, Michel le Fou, la sorcière Nanno et Giovannina. Le docteur Cirillo ! le soupçon ne pouvait pas même s’arrêter sur lui ; Michel le Fou eût donné sar vie pour sa sœur de lait.

Le 14 janvier 1815, vers cinq heures du soir, un prêtre, précédé d’une vieille femme qui semblait lui servir de guide, imprimait ses pas sur la neige qui s’étendait du village de Wimille au petit port d’Ambleteuse, situé entre Boulogne-sur-Mer et Calais, et dans lequel Jacques II, chassé d’Angleterre, débarqua en 1688. Ce prêtre marchait d’un pas rapide indiquant qu’il était impatiemment attendu et se garantissait, en s’enveloppant de son manteau, d’un vent aigre et froid soufflant des côtes d’Angleterre. La marée montait, et l’on entendait le mu- gissement des lames mêlé au bruit sec des galets que le flot roulait sur la plage.

Après une demi-lieue à peu près, faite en suivant la route indiquée par une double rangée d’ormes maladifs, dénudés l’hiver par l’hiver lui-même, échevelés l’été par le vent de la mer, la vieille femme prit, à droite du chemin, un sentier à peine visible sous la neige qui le recouvrait et conduisant à une petite chaumière bâtie à mi-hauteur d’une colline qui dominait le paysage ; un point lumineux, probablement causé par une bougie ou par une lampe visible à travers les vitres de la fenêtre, dénonçait seul la présence de cette chaumière compléte- ment perdue dans l’obscurité.

Quels étaient les deux cavaliers égarés parmi les ravines et les roches de l’Odenwald, pendant la nuit du 18 mai 1810, c’est ce que n’auraient pu dire à quatre pas de distance leurs plus intimes amis, tant l’obscurité était profonde. En vain eût-on cherché au ciel un rayon de lune, un scintillement d’étoiles : le ciel était plus sombre que la terre, et les gros nuages qui roulaient à sa surface semblaient un océan renversé et menaçant le monde d’un nouveau déluge.

Une masse confuse qui se mouvait aux flancs d’une masse immobile, voilà tout ce que l’œil le plus exercé aux ténèbres eût pu distinguer des deux cavaliers. Par instants un hennissement d’effroi se mêlant au sifflement de la rafale dans les sapins, une poignée d’étincelles arrachées par le fer des chevaux buttant aux cailloux, c’était tout ce qu’on voyait et tout ce qu’on entendait des deux compagnons de route.

Le 25 septembre 1338, à cinq heures moins un quart du soir, la grande salle du palais de Westminster n’était encore éclairée que par quatre torches, maintenues par des poignées de fer scellées aux angles des murs, et dont la lueur incertaine et tremblante avait grand-peine à dissiper l’obscurité causée par la diminution des jours, si sensible déjà vers la fin de l’été et le commencement de l’automne. Cependant cette lumière était suffisante pour guider dans les préparatifs du souper les gens du château, qu’on voyait, au milieu de cette demi-teinte, s’empresser de couvrir des mets et des vins les plus recherchés de cette époque une longue table étagée à trois hauteurs différentes, afin que chacun des convives pût s’y asseoir à la place que lui assignait sa naissance ou son rang. Lorsque ces préparatifs furent achevés, le maître-d’hôtel entra gravement par une porte latérale, fit avec lenteur le tour du service pour s’assurer que chaque chose était à sa place ; puis, l’inspection finie, il s’arrêta devant un valet qui attendait ses ordres près de la grande porte, et lui dit avec la dignité d’un homme qui connaît l’importance de ses fonctions : - Tout va bien ; cornez l’eau1.

Dans un ouvrage beaucoup plus sérieux que celui-ci n’a la prétention de l’être, nous avons expliqué com-ment la noblesse de France fut mise en coupe réglée par trois hommes : Louis XI, Richelieu, Robespierre. Louis XI abattit les grands vassaux, Richelieu décima les grands seigneurs, Robespierre faucha l’aristocratie.

Le premier préparait la monarchie unitaire, le second la monarchie absolue, le troisième la monarchie consti-tutionnelle.

Mais comme les événements que nous allons raconter se passent de l’an 1708 à l’an 1716, nous laisserons l’histoire apprécier, sous leur rapport social, les actes du roi bûcheron et les faits et gestes du tribun guillotineur, pour jeter seulement un coup d’œil rapide sur ce qu’étaient Paris et la province soixante et dix ans après la mort de Richelieu, c’est-à-dire vers le commencement du XVIIIe siècle.

S’il vous est arrivé par hasard, cher lecteur, d’aller de Nantes à Bourgneuf, vous avez, en arrivant à Saint-Philbert, écorné, pour ainsi dire, l’angle méridional du lac de Grand-Lieu, et, continuant votre chemin, vous êtes arrivé, au bout d’une ou deux heures de marche, selon que vous étiez à pied ou en voiture, aux premiers arbres de la forêt de Machecoul.

Ce voyage, ou plutôt cette série de voyages que je projetais, était difficile à accomplir sans l’aide du gouvernement et avec les simples ressources d’un homme de lettres ; mais, enfin, Dieu aidant, cela ne me paraissait pas impossible.

Je partis en 1834. Dans ce premier voyage, je vis tout le midi de la France, depuis Cette jusqu’à Toulon : Aigues-Mortes, Arles, Tarascon, Beaucaire, Nîmes, Marseille, Avignon, Vaucluse.

C’était un commencement.

Je repartis l’année suivante ; cette fois, mon voyage dura deux ans.

De ce coup, je vis Hyères, Cannes, le golfe Jouan, Grasse, Draguignan, Nice, la Corniche, Gênes, Florence, Pise, Livourne, Turin, Milan, Pistoia, Pérouse, Rome, Naples, Messine, Palerme, Girgenti, Marsala, Syracuse, Catane ; je gravis l’Etna et le Stromboli ; je visitai les îles Lipariotes ; je poussai jusqu’à Lampedouse ; je revins à Reggio ; je remontai la Calabre à pied, jusqu’à Pæstum. Je fus arrêté une première fois à Naples par Sa Majesté Ferdinand ; j’allais revenir par Venise, lorsque je fus arrêté une seconde fois à Foligno par Sa Sainteté Grégoire XVI, ramené par les carabiniers à Trasimène, et laissé sur le bord du lac, avec injonction de rentrer en France le plus tôt possible.

Je rentrai en France.

Le bateau s’arrêtait une heure à Schlusselbourg. Moynet eut le temps de faire un dessin de la forteresse, vue de terre, c’est-à-dire de la rive gauche de la Néva.

Il va sans dire que, sur l’avis que je lui donnai du danger qu’il courait en se livrant à cet exercice, il se cacha pour le faire ; la police russe ne plaisante pas avec les artistes qui prennent des croquis de citadelle.

Il avait failli en cuire pour un crime de ce genre à un jeune Français exerçant à Saint-Pétersbourg la profession d’outchitel, c’est-à-dire de professeur.

Ce jeune homme, c’était le frère de mon bon ami Noël Parfait.

Il est vrai que c’était à une époque compromettante : c’était à l’époque de la guerre de Crimée.

Mon cher ami, vous m’avez dit souvent, – au milieu de ces soirées, devenues trop rares, où chacun bavarde à loisir, ou disant le rêve de son coeur, ou suivant le caprice de son esprit, ou gaspillant le trésor de ses souvenirs, – vous m’avez dit souvent que depuis Schéhérazade et après Nodier, j’étais un des plus amusants conteurs que vous eussiez entendus.

Voilà aujourd’hui que vous m’écrivez qu’en attendant un long roman de moi, – vous savez, un de ces romans interminables comme j’en écris, et dans lesquels je fais entrer tout un siècle, – vous voudriez bien quelques contes, – deux, quatre ou six volumes tout au plus, pauvres fleurs de mon jardin, que vous comptez jeter au milieu des préoccupations politiques du moment, entre le procès de Bourges, par exemple, et les élections du mois de mai.

En ce temps-là Marseille avait une banlieue pittoresque et romantique, et point, comme aujourd’hui une ban-lieue verdoyante et fleurie.

Du haut de la montagne de Notre-Dame de la Garde, il était aussi facile de compter les maisons égrenées dans la plaine et sur les collines, qu’il l’était de nombrer les navires et les tartanes qui diapraient de leurs voiles blanches et rouges l’immense nappe bleue qui s’étend jusqu’à l’horizon : nulle de ces maisons, à l’exception peut-être de celles qui avaient été bâties aux rives de l’Huveaune, sur les ruines de ce château de Belle Ombre, qu’habitait la petite-fille de Mme de Sévigné, nulle de celles-là n’avait à s’enorgueillir encore de ces majestueux platanes, de ces charmants bosquets de lauriers, de tamaris, de fusains, d’arbres exotiques et indigènes qui dé-robent à présent, sous les masses de leurs feuillages pleins d’ombre, les toits des innombrables villas marseillaises ; c’est que la Durance n’avait point encore passé par là, couru dans ces vallons, escaladé ces collines, fertilisé ces rochers.

C’est une singulière histoire que celle que je vais vous raconter – ou plutôt que celle que l’on va vous raconter, cher lecteur.

Elle est écrite par un homme qui n’a jamais rien écrit que cette histoire. C’est une page détachée de sa vie, ou, pour mieux dire, c’est sa vie tout entière.

La vie de l’homme se mesure, non point par le nombre d’années pendant lesquelles il a existé, mais par les minutes pendant lesquelles son cœur a battu.

Tel vieillard, mort à quatre-vingts ans, n’a vécu parfois en réalité qu’un an, qu’un mois, qu’un jour.

Vivre, c’est être heureux ou souffrir.

Faites passer devant le moribond couché sur son lit d’agonie tous les jours qu’il a traversés, il ne reconnaîtra

M. le chevalier de La Graverie en était à son second tour de ville.

Peut-être serait-il plus logique d’entrer en matière en apprenant au lecteur ce que c’était que M. le chevalier de La Graverie, et dans lequel des quatre-vingt-six départements de la France était située la ville dont il longeait l’enceinte.

Mais nous avons résolu, dans un moment d’humour qui nous a probablement été inspiré par le brouillard que nous avons respiré dernièrement en Angleterre, de faire un roman complètement neuf : c’est-à-dire de le faire à l’envers des autres romans.

Nous allons dire à nos lecteurs, d’une façon aussi succincte que possible, ce que c’est que le Caucase, topographiquement, géologiquement, historiquement parlant.

Nous ne doutons pas que nos lecteurs ne sachent la chose aussi bien que nous ; mais, à notre avis, l’auteur doit toujours procéder comme s’il savait ce que ses lecteurs ne savent pas.

La chaîne caucasique – ou caucasienne, comme on voudra – située entre les 40e et 45e degrés de latitude nord et les 35e et 47e degrés de longitude orientale, s’étend de la mer Caspienne à la mer d’Azof, depuis Anapa jusqu’à Bakou.

Vers la fin du mois de mai 1619, trois bâtiments hollandais, le Nieuw-Zeeland, capitaine Pierre Thysz, le Eniekuisen, capitaine Jean Jansz, et le Nieuw-Hoorn, capitaine Bontekoe, après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance sans le toucher, rangèrent, par un temps magnifique, la terre de Natal.

Il y avait centre trente-deux ans que le Portugais Barthélemy Diaz, envoyé à la recherche du fameux prêtre Jean, ce pape de l’Orient qu’on cherchait depuis trois siècles, l’avait doublé lui-même sans s’en douter, emporté par une tempête qui l’avait pris dans ses ailes et qui l’avait emporté du sud à l’est.

À partir de ce jour, une nouvelle route vers l’Inde avait été frayée.

Pour ne pas trop décourager les futurs navigateurs, le roi Jean II de Portugal avait changé le nom de cap des

Tempêtes, que lui avait donné Barthélemy Diaz à son retour de Lisbonne, en celui de cap de Bonne-Espérance, qu’il a conservé depuis.

Dix ans après, c’était le tour de Gama.

Il fallait reprendre le voyage de Diaz où celui-ci l’avait interrompu ; il fallait relier l’Inde au Portugal, Calicut à Lisbonne.

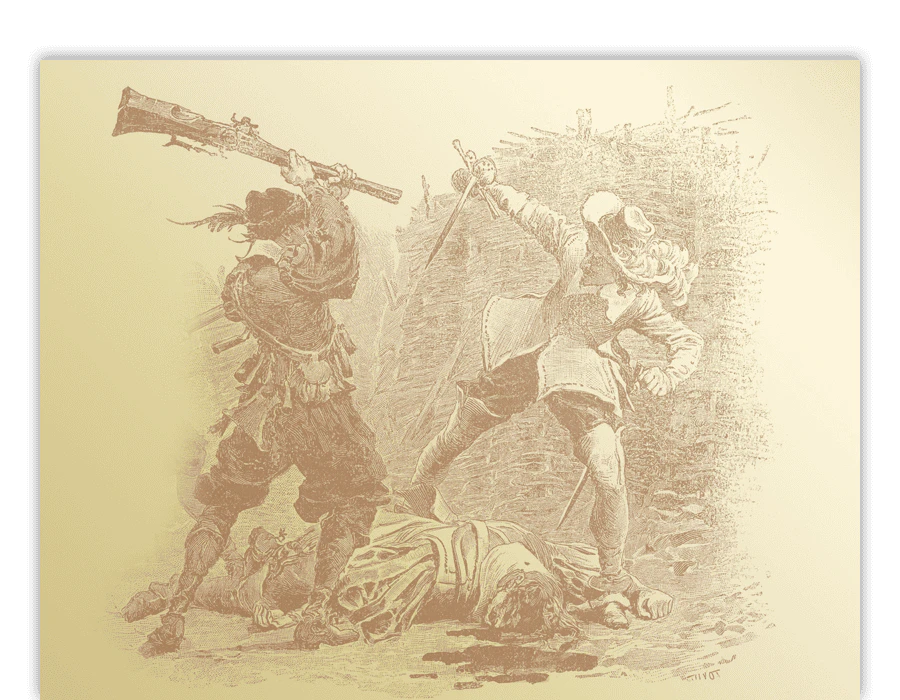

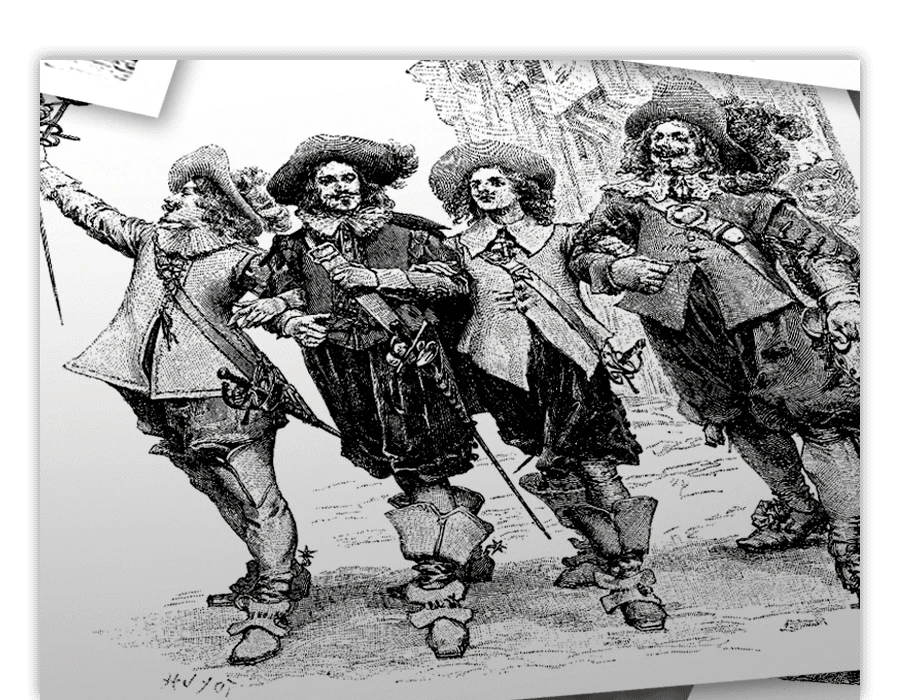

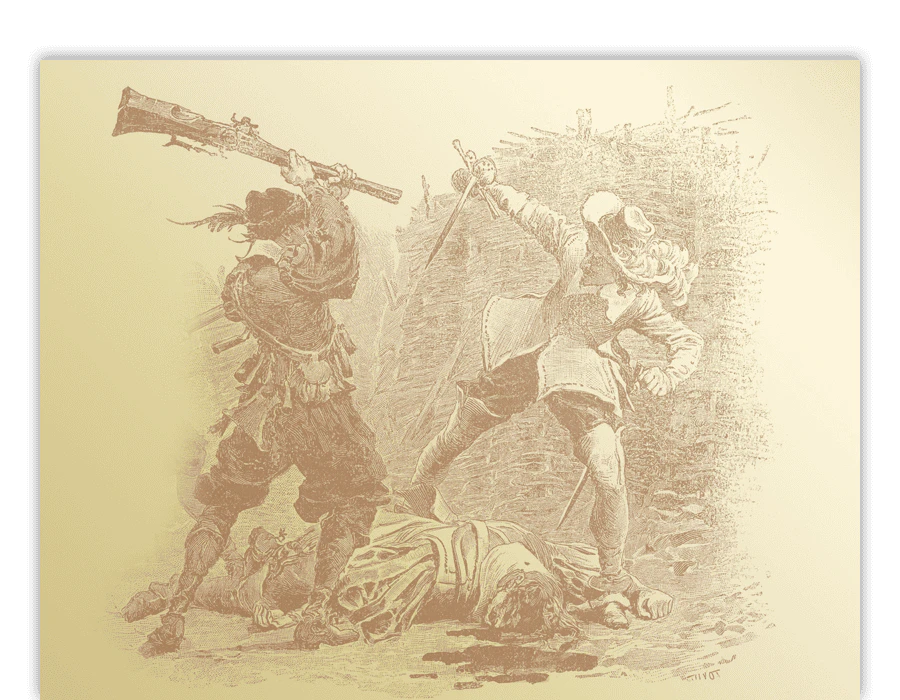

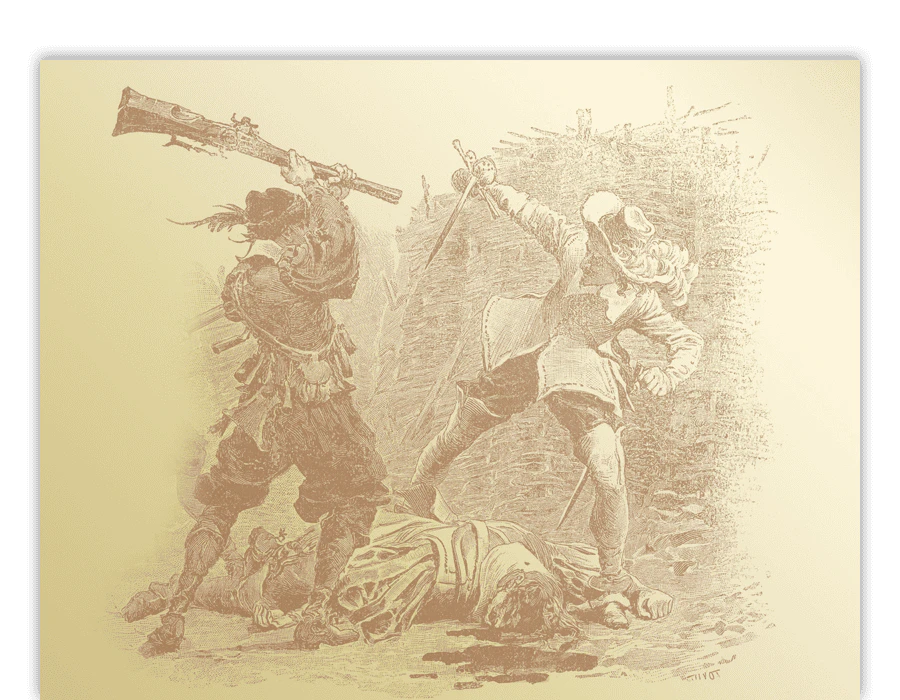

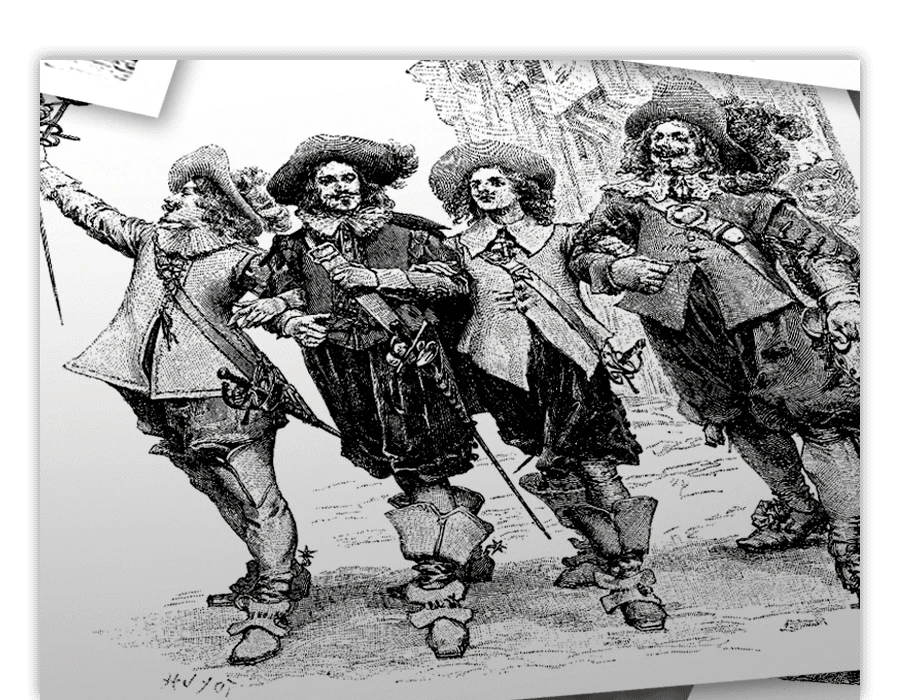

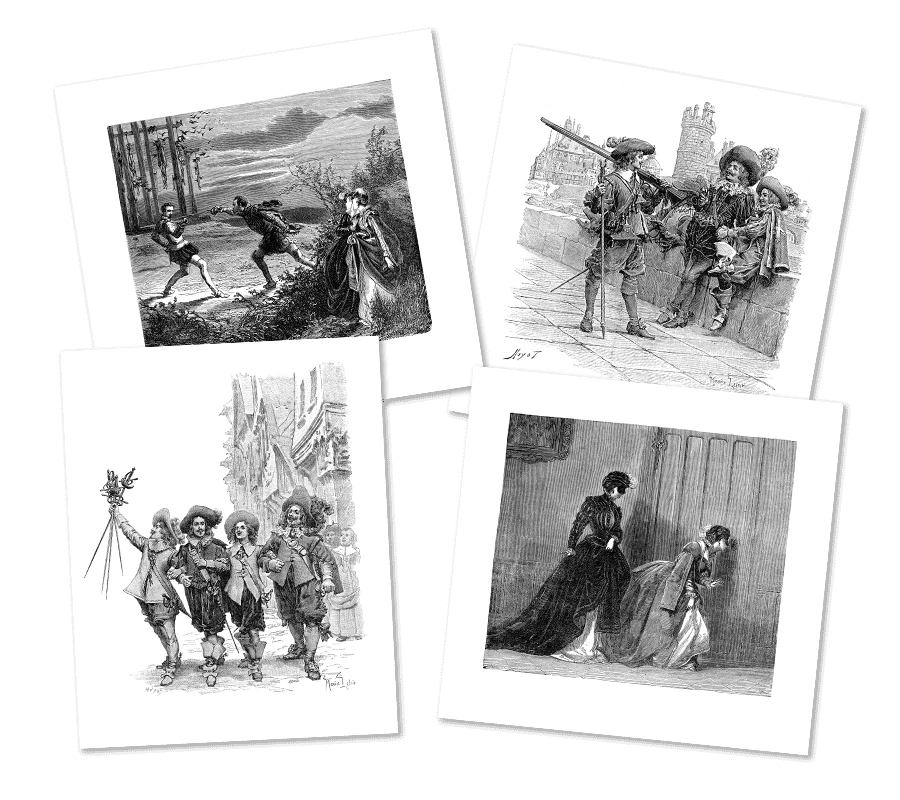

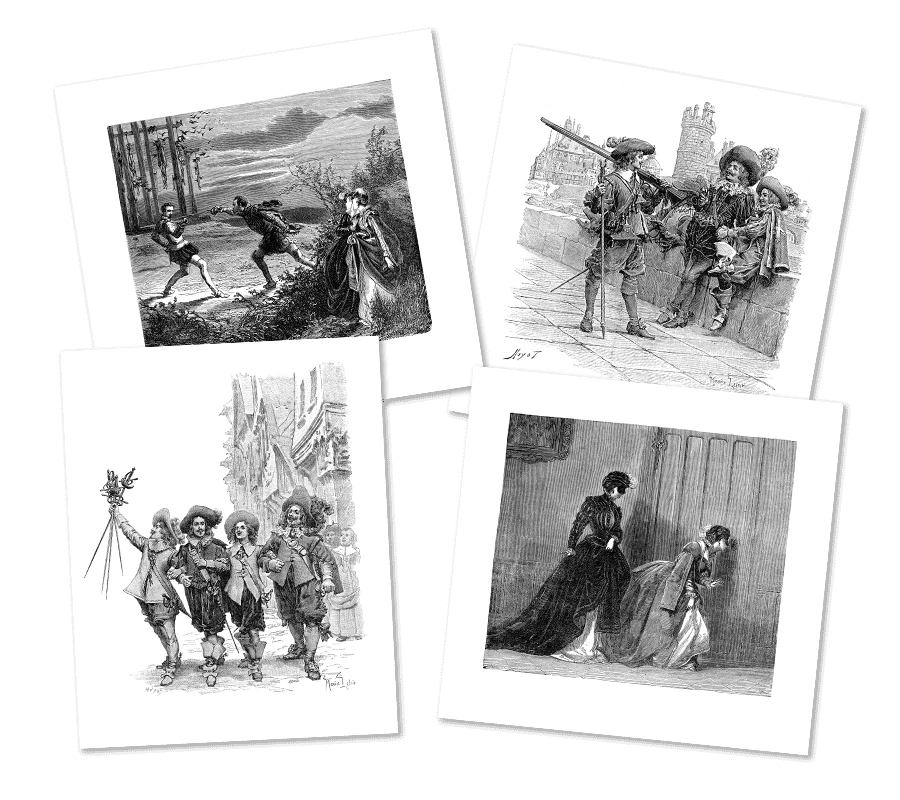

Au XIXème siècle, la France connut un essor de la gravure, lié à l’illustration de livres, de magazines et de journaux. Doré, Leloir, Désandré, Neuville, Johannot, Janet, Daubigny, Janet-Lange et Philippoteaux figurent parmi ces remarquables artistes qui ont donné vie à des scènes et des personnages qui devinrent rapidement populaires.

Interpréter la vision de l’artiste au moyen de découpes dans le bois exigeait des graveurs une grande expertise et une grande maîtrise. C’est pourquoi leur nom apparaît au bas de nombreuses gravures.

De nombreux romans de Dumas, que certains journaux de son époque publièrent en feuilleton pour aiguiser l’intérêt du public, parurent plus tard dans des éditions richement illustrées. Ils constituent ainsi un vaste répertoire du raffinement graphique atteint à cette époque.

Un échantillon de la splendeur de la gravure en France

Au XIXème siècle, la France connut un essor de la gravure, lié à l’illustration de livres, de magazines et de journaux. Doré, Leloir, Désandré, Neuville, Johannot, Janet, Daubigny, Janet-Lange et Philippoteaux figurent parmi ces remarquables artistes qui ont donné vie à des scènes et des personnages qui devinrent rapidement populaires.

Interpréter la vision de l’artiste au moyen de découpes dans le bois exigeait des graveurs une grande expertise et une grande maîtrise. C’est pourquoi leur nom apparaît au bas de nombreuses gravures.

De nombreux romans de Dumas, que certains journaux de son époque publièrent en feuilleton pour aiguiser l’intérêt du public, parurent plus tard dans des éditions richement illustrées. Ils constituent ainsi un vaste répertoire du raffinement graphique atteint à cette époque.

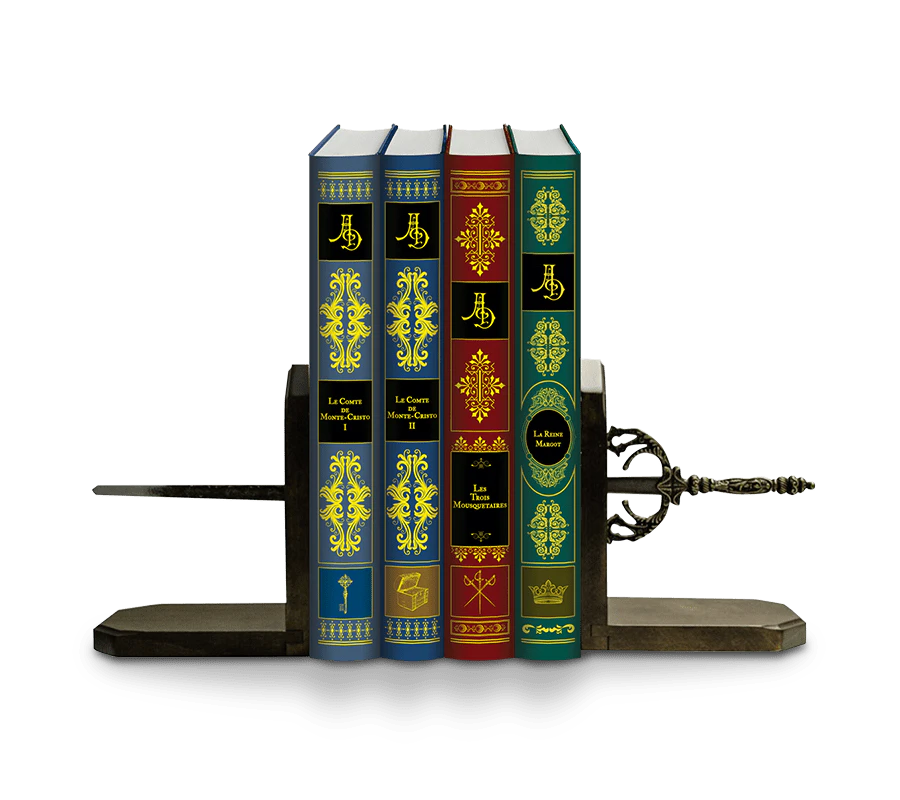

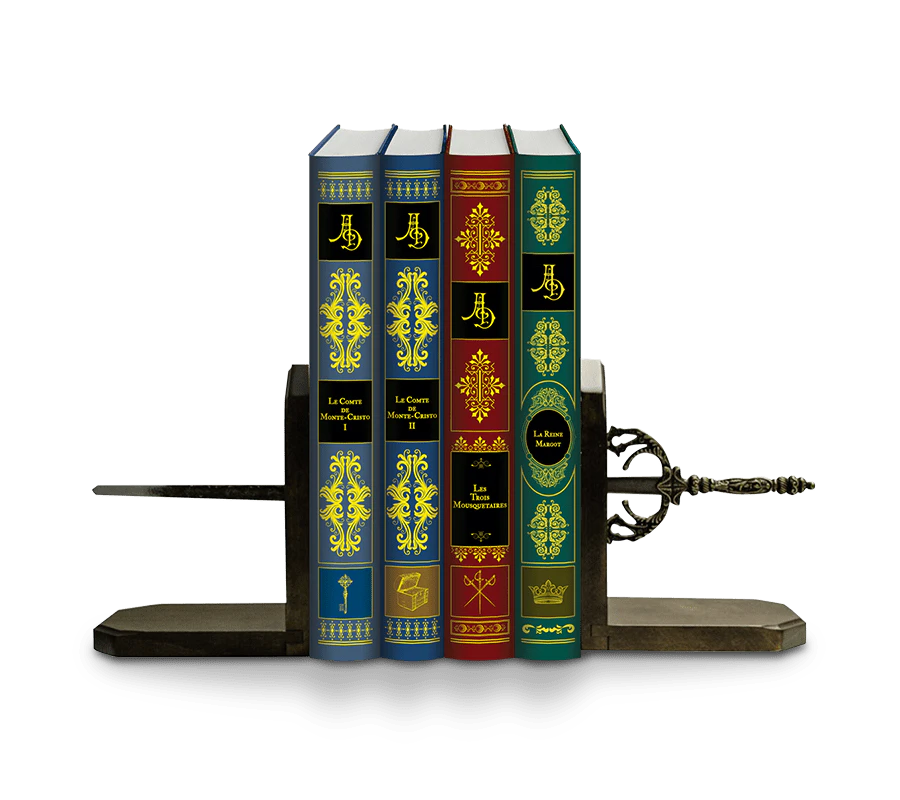

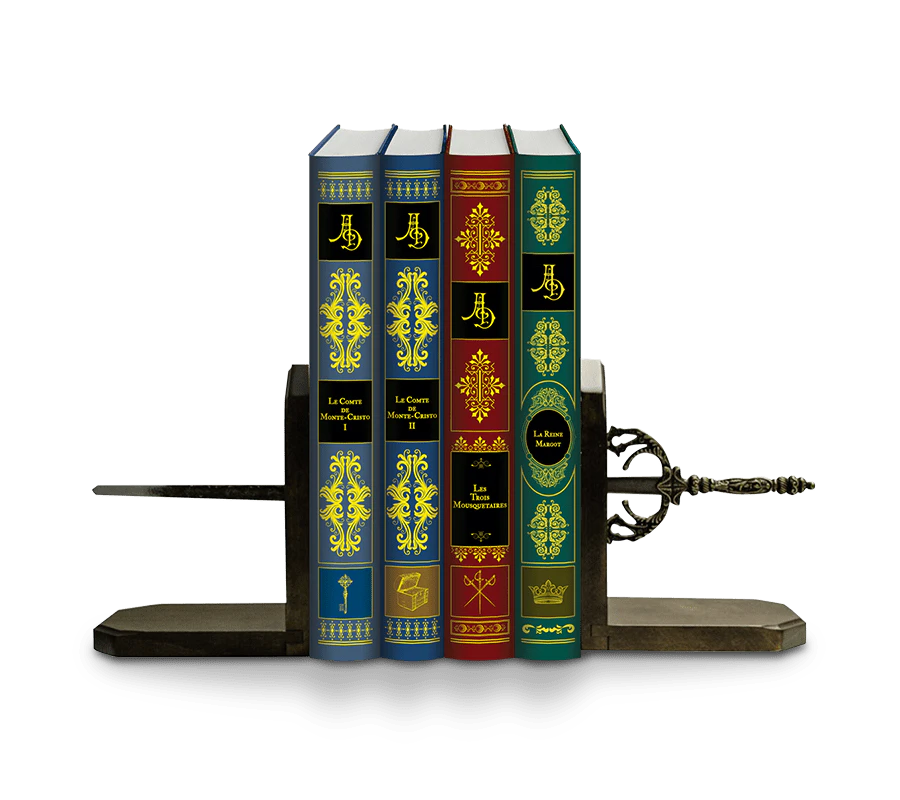

Un serre-livres élégant pour embellir votre bibliothèque.

Avec votre envoi 12

Un magnifique stylo en métal et argenté qui combine élégance et raffinement de l’écriture.

Avec votre envoi 9

Vous recevrez avec votre abonnement cette lampe de lecture pratique.

Avec votre envoi 6

Recevez ces 4 planches reproduisant les gravures originales du XIXe siècle.

Avec votre envoi 3

En vous abonnant, vous recevrez le nº3 gratuitement.

Avec votre envoi 2

Un serre-livres élégant pour embellir votre bibliothèque.

Avec votre envoi 12

Un magnifique stylo en métal et argenté qui combine élégance et raffinement de l’écriture.

Avec votre envoi 9

Vous recevrez avec votre abonnement cette lampe de lecture pratique.

Avec votre envoi 6

Recevez ces 4 planches reproduisant les gravures originales du XIXe siècle.

Avec votre envoi 3

En vous abonnant, vous recevrez le nº3 gratuitement.

Avec votre envoi 2

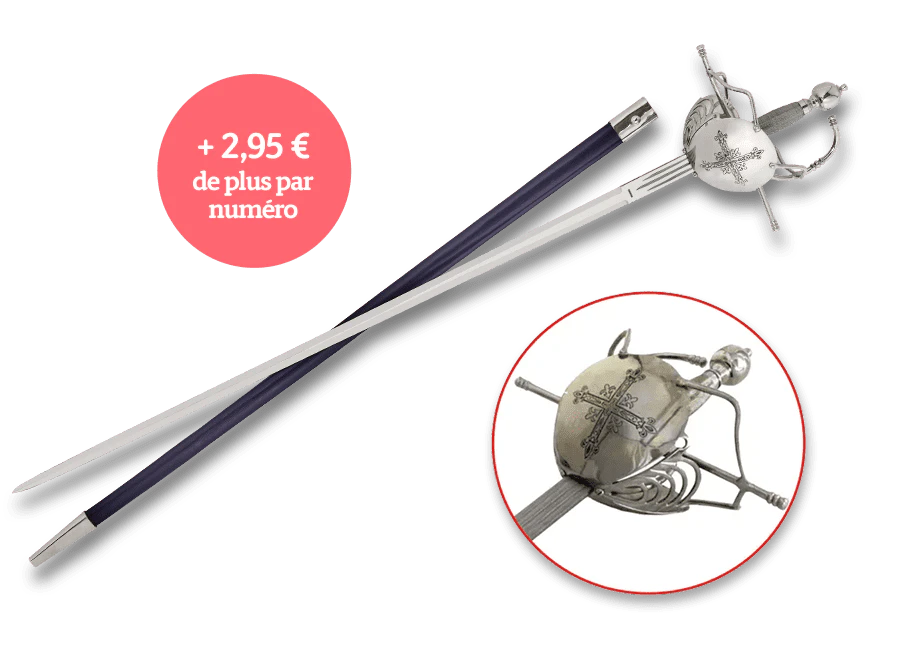

Une épée de mousquetaire dans le pur style de 1590. Lame à forte teneur en acier au carbone 1065 ; poignée ornée d’un motif torsadé et fourreau en cuir.

Longueur: 120 cm

Avec votre envoi 16 et pour seulement 2,95 € de plus par numéro (à partir du numéro 4).

Vous recevrez votre premier envoi avec :

(+1 € de frais de port par numéro).

Ensuite, vous recevrez:

(+1 € de frais de port par numéro).

Dans les envois suivants, vous recevrez:

(+1 € de frais de port par numéro).

En fin, vous recevrez:

(+1 € de frais de port par numéro).

Dans les derniers envois de la collection, le nombre de livraisons par colis peut être augmenté.

La collection se compose de 65 numéros.

L’éditeur se réserve le droit de modifier proportionnellement le prix des publications en cas d’augmentation significative de ses coûts d’approvisionnement, de production ou de transport, ou du taux d’inflation.

Comment fonctionne la « Précommande » ?

Comment fonctionne cet abonnement ?

Où puis-je trouver la collection ?

Quand recevrai-je mon premier envoi ?